最後一個人類 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年7月

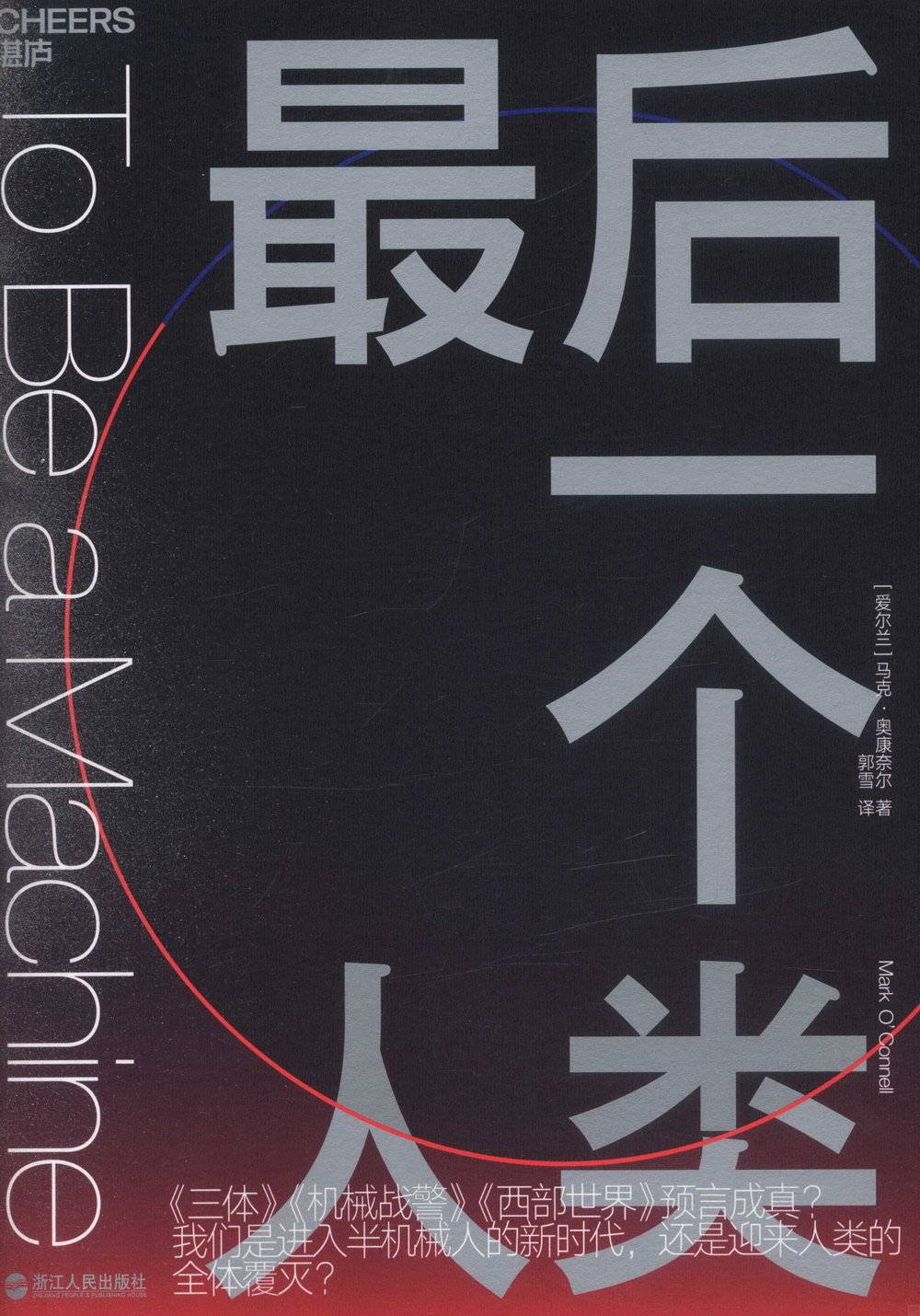

最後一個人類

你是否想過,人類遭受的疾病、衰老和死亡並非命中註定?你是否認同,人類的身體系統是有缺陷的,可以通過技術改善並增強肉體和智力,變得更高效、更強大?你是否想過,一旦人類破解死亡、實現永生,身體會以什麼樣的方式呈現?你是否想過,智能崛起的當下,人類或多或少,已經成為機器?《最後一個人類》描述的世界中就有這樣一群人,他們是少數社會極客,是超人類主義者,他們正在利用技術增強身體素質和心智水平,通過與機器的交融來重塑自我,打造更理想的形象——半機械人。他們正在對人類當前的存在形式進行一場革命,人類這台有缺陷的機器正在向半機械人演進,正在邁向一個沒有人的未來。

馬克·奧康奈爾,《紐約客》、Slate網路雜誌專欄作家,美國知名文學雜誌The Millions特約撰稿人。其作品發表于《紐約時報》《紐約時報書評》等知名媒體上。

引 言 智慧崛起,誰將是最後一個人類

PART 1 成為機器,重新定義生命的未來

01 人機融合,生命與智能的終極進化

人機融合,新世紀的末世預言

重新定義生命

02 未來,身體會以什麼樣的形式呈現

冷凍人

被保存在生與死的交界

24 到32 美元,越來越便宜的費用

更長久的生命

PART 2 從超級智慧到半機械人,化身情感機器

03 全腦模擬,實現無限自我複製與反覆運算

複寫意識和腦機介面,創建數位版不死之軀

全腦模擬出的產物,還是“我”嗎

魅力與美好都只能來源於血肉組成的軀體

04 奇點臨近,生命1.0 版本正在向超級智慧進化

機器智慧正在超越人類智慧

05 為人工智慧設定目標與價值,讓其有益於人類

大腦是肉做的機器

超級智慧,在肉身之外運行人類能力

可笑的二進位末世論

06 關於人工智慧的噩夢,人類真正恐慌的是什麼

第1幕:提高工業生產力的“人造人”

第2幕:對人類價值的反噬

07 人的本質,是一台“自動”上條的機器

機器人就是人類的未來

我們“精神上的孩子”

邁向沒有人類的未來

08成為半機械人,逃離衰老與死亡桎梏的必然

擁抱技術,讓自己成為機器

血肉是一種必亡的存在形式

肉體中存在魔力

逃離肉身的桎梏,獲得最終的赦免

PART 2 不被機器反噬的3 個原則

09 原則1:堅守科學的信仰

不可避免的衰退

地球種子,來找我吧

感謝科技

10原則2:不斷破解大腦的奧秘

衰老是一種疾病

人與人之間最極端的不平等

那一天還很遙遠

11 原則3:尋獲生而為人的意義

技術的目標是修正,是拯救

科學是新的上帝

加速人類和機器的融合

生命的真正意義

或多或少,我們已經變成了機器

用軀體和思想來踐行自由

結 語 擁抱不朽,進入半機械人新時代

致 謝

智慧崛起,誰將是最後一個人類

所有故事都因某個人的逝去而開場:我們之所以去虛構這些故事,是因為人終有一死。從人類講故事伊始,就從未停止表達這樣一種欲望:逃離肉體凡胎,變身一些與人這種動物截然不同的存在形式。在那些古老的文字中,我們讀到了這樣的故事:在因朋友離世而痛苦不堪的時候,古蘇美爾之王吉爾伽美什(Gilgamesh)也在恐懼同樣的噩運會降臨自己身上,於是他遠行至世界盡頭,找尋一切可以遏制死亡的方法。但是,他最終還是未能逃過死神的魔爪。之後,我們又在希臘神話中看到,阿喀琉斯的母親把兒子浸入斯提克斯(Styx)的流水中,希望能使他刀槍不入。可這個故事的結局仍然事與願違,這位可憐的母親同樣沒能得償所願。

你可以再去看看代達羅斯(Daedalus)和他打造的翅膀的故事,也可以去讀讀普羅米修士和他盜取的聖火的悲劇。

人類就這樣生活在一種假想出來的輝煌的殘跡之中。可是,人本不該如此落魄!我們不該這樣脆弱和心存羞恥,也不該命定遭受苦難和死亡。對自己,我們總是有著更高的期許。伊甸園的故事,它的整個場景設置——從伊甸園、蛇,到禁果,再到被放逐,這一切似乎都是致命性的錯誤,是“系統的崩潰”。亞當的墮落和因果報應讓我們淪為如今的“我們”。至少,這是諸多人類故事中的一個版本。從某些角度來看,我們似乎只是想解釋給自己聽,為什麼人類會遭受此等不公正的待遇,會存有如此“不自然”的自然本質。

愛默生曾寫下這樣一句話:“人是廢墟中的神。”

假如要追根溯源,那麼一切的宗教多多少少都是從這神聖的遺骸中生髮而出的。而科學——這位與宗教有些疏遠的“兄弟”,也同樣想要去解決這些令人不滿的、動物性缺陷。在蘇聯發射首顆人造衛星的那年,漢娜•阿倫特(Hannah Arendt)正在寫《人的境況》(The Human Condition)一書。這本書反映了人們逃離地球的歡愉之情,正應了當時報紙的描述——“人類終於沖出了監禁著他們的地球”。漢娜寫道,這種對逃離的渴望幾乎隨處可見,人們希望通過在實驗室中操作種質來創造出更強大的人類,從而大幅地延長自己的壽命。“科學家們說,用不了100 年,我們就能夠製造出未來人類,”她寫道,“這就像是人類對自身當前存在形式的一場革命。身體髮膚是我們不曾費吹灰之力便得來的大禮,但人類卻並不滿足,仍然想要把它“換”成那些由自己親手打造的東西。”

“這就像是人類對自身當前存在形式的一場革命”,這句話可以很好地概述《最後一個人類》這本書的內容,並解釋了究竟是什麼東西在激勵著那些我在撰寫本書過程中結識的人。這群人大多數都參與了超人類主義運動,他們堅信,人類應該而且能夠通過技術來掌控未來的演化過程。他們深信,我們有能力也應該根除衰老,從而避免死亡;我們有能力也應該用技術來提高身體素質和心智水準;我們有能力也應該通過與機器的交融來重塑自我,營造出更理想的形象。他們希望用人類自出生之日起便獲得的饋贈,去交換一些更好的、人造的東西。這場革命的結果將會如何?讓我們拭目以待。

我本人並不是超人類主義者。即便這一理念還處在發展的早期階段,但我仍然能夠清楚地知道內心的想法。不過,我對這場運動本身以及它的理念和目標確實十分著迷,這是因為我十分認同這場運動的前提:人類與生俱來的這副身板,最多只算得上是一個次優系統。

其實,我心裡也一直模模糊糊地認同這樣的想法。而且,在我的兒子出生之後,這種感覺一下子就升級成了一種本能。三年前,當我初次抱起他時,就被那脆弱的小身板打動了——這個小傢伙就那樣號哭著、顫抖著,滿身都是深紅色的血液,從一個同樣劇烈顫抖著的身體中慢慢探出頭來。為了把他帶到人間,他的母親在幾個小時裡,忍受著沒有生育過的人難以想像的劇痛與勞累。你生育兒女,必多受苦楚。事到如今,我忍不住會想,人類真該有一套更好的身體系統,真該擺脫這一切苦難。

對於一位新晉父親來說,有件事絕不該去嘗試,那就是,當你緊張地坐在產科病房休息椅上,而身旁的病床上又躺著熟睡的小寶寶和他的媽媽時,你卻在看報紙。然而,當時毫無經驗的我就這樣做了,並且為此後悔不已。那時,我坐在都柏林國家婦幼醫院一間產科病房的椅子上,隨手翻看起了《愛爾蘭時報》(The Irish Times)。隨著眼睛掃過記者對人類各種變態行為的報導,我心中的恐懼感愈發強烈。屠殺、強姦、“獨狼式”或有組織的恐怖事件……一個分崩離析的墮落的世界躍然紙上。我不禁想知道,將一個無辜的孩子帶到這樣一片混亂之中,是否真的是明智之舉。我依稀記得,那時自己正患有輕度感冒,還伴有陣陣頭痛,但這並不能讓我的憂慮有一絲消減。

初為人父人母的諸多影響之一是,這全新的身份會讓你開始思考一個問題,那就是人之本質的問題。細數人類史上所有恐怖、慘烈的遭遇,沒有人能夠逃脫衰老、患病和死亡的命運。至少對我來說,我難以擺脫這一切,我的妻子也是如此。在過去的幾個月裡,她的身體與我們的兒子血脈相連。那時她曾咬著牙擠出了一句話,令我此生都無法忘懷:“如果當初我知道自己會有多麼愛他,那麼我可能不確定自己是否還想生下他。”令我們心憂神擾的就是生命的脆弱。這個讓人憂心忡忡的“療養期”,便是人類目前的生存“境況”。這人之境況,就是疾病,或是其他的醫療問題。

你本是塵土,仍要歸於塵土。

驅逐衰老和死亡的“暴政”

正是在那段時間,我開始對10 年前偶然聽說過的一個理念突然變得著迷起來。現在回想起來,這似乎並不僅僅是巧合。這種理念逐漸佔據了我的思緒,那就是,人之境況,可能並不是一種不可避免的命運。也許就像對抗近視、天花這些疾病一樣,人類也能夠憑藉自己的智慧,爭取到更好的未來。我對此很是癡迷,這就像我一直以來都執著於人類“墮落”和“原罪”的理念一樣,因為它表達出了生而為人的那種真實而又強烈的怪誕感,我們無法接受自己,願意去相信自己可能因為本性而遭到因果報應。

在這種癡迷的初期階段,我偶然讀到了一篇充斥著挑釁意味的文章:《致自然母親的一封信》(A Letter to Mother Nature)。

這是一篇書信體的宣言,為了直抒胸臆,文章也沿用了自然世界中的“創造”經常會被賦予的那種擬人的形象——母親。文章開頭的字裡行間流露出了一種帶有悲觀色彩的攻擊性。開端是在感謝自然母親,感恩她對人類所做的大多數堅實的努力:是她讓我們從只能自我複製的簡單化學物質,演化為由萬億細胞組成、具備自我理解力的複雜的哺乳類動物。而後,這封信的內容又毫無違和地過渡到了一種“我要控訴”的模式。作者簡要羅列了智人身體機能中的一些略顯粗劣的做工:易遭受傷害,會經歷疾病和死亡,只能在高度受限的環境條件中生存,記憶力有限,以及衝動控制系統極為糟糕。

這篇文章的作者,用“雄心勃勃的人類後代”的集體聲音致函自然母親,並提出了對“人類憲法”的7 項修正案。比如,我們將不再屈從於衰老和死亡的“暴政”,而是用生物技術工具“給人體注入持久活力,抹去我們的截止日期”。我們將通過技術手段去改造感覺器官與神經機能,從而增強感知與認知能力。我們將不再是盲目演化的產物,而是將蛻變升級,“探求身體形式和功能的全部可能性,改善並增強我們的肉體和智力,變得比歷史上的任何“人”都要強大”。我們將不再滿足於碳基生命形式施加給我們的身體、腦力以及情感能力的限制。

這封寫給大自然的信,是我讀過的最清晰也是最帶有挑釁意味的超人類主義原則聲明。字裡行間所流露出的那種驕傲狂妄,正是讓我認為這場運動另類又充滿誘惑力的關鍵原因——它是那樣直白與大膽,將啟蒙人文主義推到了邊緣,甚至幾乎威脅著要將之完全抹去。整個計畫彌漫著一種瘋狂的氣息,不過正是這種瘋狂,揭示了一些我們以為是理性的東西的本質。我瞭解到,這封信幕後的作者一直使用“邁克斯•摩爾(Max More)”這個與其信仰很般配的名字。他是一位畢業于牛津大學的哲學家,是超人類主義運動的核心人物。

這場運動實際上並沒有一個統一、公認的規範版本。通過進一步深入地瞭解和閱讀,我更理解這些門徒的信仰了,也更懂得了這種對人類生命的機械視角,那就是:每個人都是一台設備,我們有責任而且也註定要讓自己成為更好的“版本”,變得更高效、更強大,也更有用。

我想知道,以這樣一種工具主義的思路來審視自己和整個人類物種,究竟意味著什麼。我還想瞭解一些更具體的事情,比如,我想知道,你會如何看待將自己變成賽柏格這件事。我想知道,你是否願意將自己的意識上傳到電腦或是其他硬體中,希望能夠因此成為永生的“代碼”。我想知道,變成一些複雜形式的資訊或是電腦代碼,對你意味著什麼。我想瞭解,機器人會讓我們對自己以及對肉體產生什麼樣的理解。我想知道,人工智慧救贖或是毀滅我們這一物種的可能性有多大。我想知道,對技術充滿信心並相信永生,會是一種怎樣的體驗。我也想知道,成為機器究竟意味著什麼,而如果你成為機器,又會擁有什麼樣的情感。

我可以向你保證,在探究這些問題的過程中,我的確找到了一些答案。不過我也必須承認,在查證“成為機器,究竟意味著什麼”時浮現出的另一個問題,讓我感到更加困惑:生而為人,究竟意味著什麼?因此,對那些更以目標為導向的讀者來說,我需要解釋的是,《最後一個人類》這本書既是對這種困惑的探索,也是對我接觸到的那些資訊與見解的分析。

超人類主義運動的一個更為廣義的定義是:它是一場解放運動,宣導人類從生物體形式中完全解放出來。不過,我也見識過另一種幾乎等價卻又截然不同的解釋:在現實中,這種解放最終帶來的結果將是人類遭到技術的全面奴役。本書將對這兩種定義分別做出分析。超人類主義擁有許多極端目標,比如,將技術與受體融合,或是將意識上傳至機器。在我看來,上面提到的兩種不同的定義都針對這些目標表達出了某一個時刻的一些根本性的東西。在那個時刻,我們找到了自我,被號召去思考如何通過技術讓一切變得更美好,去感謝一些特定的程式、平臺或是設備對這個世界做出的改善。如果我們對未來心存希望,或者至少認為自己還有未來,那麼在很大程度上,它將會通過機器來實現。從這個角度來看,超人類主義加劇了一個本就存在于我們主流文化中的固有趨勢,這種主流文化就是資本主義。

然而,在歷史的長河中,這樣一個時刻的到來會伴隨著一個不可避免的事實:我們以及那些機器的頭頂上空會聚攏陰雲,我們的世界(至少我們以為是自己的)會遭遇可怕的毀滅。我們會被告知,自己生存的這個星球已經進入了第六次物種大滅絕:又一次墮落,又一次被驅逐的戲碼即將上演。在這個分崩離析的世界裡,去討論未來已經為時過晚。

超人類主義運動吸引我的原因之一是,它那不合時宜的出現所帶來的矛盾力量。雖然這場運動被包裝成了致力於實現未來世界願景的力量,但它卻讓我懷舊般地回味起了人類的過往。那時,激進樂觀主義似乎還是一個可取的看待未來的立場。在展望未來的過程中,超人類主義運動的一言一行,又不知何故地像是對過去的回顧。

對超人類主義運動的瞭解越是深入,我就越發現,雖然表面上它極端又荒誕,但它的確給矽谷文化施加了某種壓力,並因此給整個科技領域更廣泛的文化願景帶來了影響。從科技大佬們對通過技術來延長人類壽命的狂熱中,我們便能窺探到超人類主義運動影響之廣。PayPal 聯合創始人、Facebook 早期投資人彼得•泰爾(Peter Thiel)出資贊助了很多延長人類壽命的項目;谷歌宣佈建立子公司卡利科(Calico),志在解決人類的衰老問題。這一運動的影響,同樣能夠在埃隆•馬斯克(Elon Musk)、比爾•蓋茨和史蒂芬•霍金一次次越來越強烈的警告中聽到迴響。在他們看來,人類這一物種可能會被超級智慧毀滅。更不必說,穀歌聘請了技術奇點專家雷•庫茲韋爾(Ray Kurzweil)擔任工程主管。我還在穀歌首席執行官埃裡克•施密特(Eric Schmit)的聲明中,捕捉到了超人類主義思想的烙印。他說:“總有一天,你的身體中會被放進植入物,那時候你只需要想到某件事,它就會告訴你答案。”這些科技大佬(畢竟他們還是人類)都談到了人類與機器融合的未來。他們以各自的方式,描述著後人類時代的未來。在這個未來中,技術資本主義將會比其發明者活得更長,更早找到新的永生形式,以此兌現自己當初的承諾。

在讀完邁克斯•摩爾那篇《致自然母親的一封信》後不久,我在YouTube上觀看了比利時導演弗蘭克•戴斯(Frank Theys)執導的電影《科技啟示錄》(Technocalyps),這是一部於2006 年上映的超人類主義運動的紀錄片,是我能找到的為數不多的幾部以該運動為題材的電影之一。影片很短,一位戴著眼鏡、全身黑衣、長著淺色頭髮的年輕人,孤身站在房間中進行著一種奇怪的儀式。場景昏暗,看起來就好像是用攝像頭拍攝的一樣。因此我也很難判斷自己看到的究竟是何處。這裡看起來是間臥室,不過桌上放著的幾台電腦,又讓它看起來像是辦公室。這些電腦有著米白色的主機、老式顯示器,它們似乎在暗示著故事就發生在千禧年前後,世紀更迭的時候。在這個場景之中,那位年輕人面向我們站著,兩條手臂以一種詭異的姿勢高舉過頭頂。他開始講話的時候,你會發現,他那斯堪的納維亞人特有的斷音給他添加了不少機械的質感。

“資料、代碼、通信,”他念道,“直到永遠。阿門。”

說著,他把手臂緩緩放下,然後又伸向身體兩側,而後將雙手緊握在胸前。他環視了整個房間,對著東南西北四個方向,做出了一種令人費解的祝福手勢,並對著每一個方向分別念出了電腦時代一位元“先知”的聖名:阿蘭•圖靈(Alan Turing)、約翰•馮•諾伊曼(John von Neumann)、查理斯•巴貝奇(Charles Babbage)以及愛達•勒芙蕾絲(Ada Lovelace)。然後,這個虔的年輕人立正站好,以十字架的姿勢再次展開了手臂。

“我周身閃耀著比特,”他說,“我的身體中跳動著無數位元組。資料、代碼、通信。直到永遠。阿門。”

這個年輕人名叫安德斯•桑德伯格(Anders Sandberg),是一位來自瑞典的學者。我被他這一系列令人好奇的儀式吸引,這種行為似乎將超人類主義視作了某種宗教信仰,但我並不清楚是否應該將這些細節當真,不知道這其中有多少是為了烘托表演的戲劇性,又有多少是對真實情況的模仿。無論如何,我發現這個場景中有一種奇特的影響力,令我難以忘懷。

在觀看完這部紀錄片後不久,我瞭解到桑德伯格將會前往倫敦大學伯貝克學院(Birkbeck College)進行有關認知增強的演講。於是,我也決定前往倫敦。這裡,似乎會是一個好故事的起點。