國家地理學會攝影里程碑 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年6月

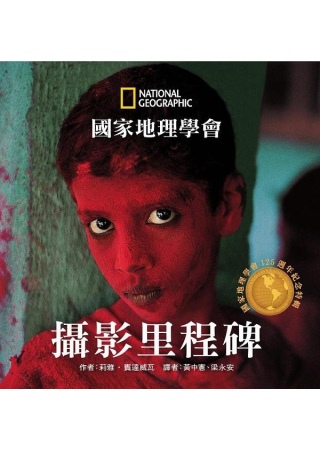

國家地理學會攝影里程碑

國家地理學會125週年特輯

「這些無從否認的偉大成就,超越了現世的紛擾。」安妮.荷伊

「這種圖像式的世界觀,是國家地理學會透過一個多世紀的努力,以無比的熱情蒐羅各式各樣的照片逐漸建立起來的。」莉雅.賓達威瓦

《國家地理》雜誌至今已經125年,自1896 年1月起首次刊登照片以來,出色的攝影報導一直是《國家地理》雜誌一貫的傳統,更在藝術與技術兩個層面不斷的創立新的標竿與水準。也藉由《國家地理》學會不斷支持及贊助多項偉大的探險考察行動,促成了這個擁有最多獨具歷史性意義的教育性組織,成為百年來人類科技與文明發展的重要前鋒者。

百年來,《國家地理》著名的重大成就包括:19、20世紀之交,羅伯特.皮里(Robert Peary) 的北極考察;希蘭姆.賓漢(Hiram Bingham)的馬丘比丘印加文明遺跡探險隊,拍下最早期美西全景影像的威廉.亨利.傑克遜(William Henry Jackson);1920 年代喬瑟夫.洛克(Joseph Rock)揭開中國內陸神秘面紗的第一批空拍影像;還有最早期的海底考察團隊所拍下的海底景觀等。

本次,國家地理學會邀請了六位攝影領域的專業作者--備受尊敬的藝術專家、得獎作家、傑出的大學教授--探討他們眼中《國家地理》雜誌的不凡成就,並從整體攝影史的領域來探討這些成就的歷史意義。先由《國家地理雜誌百年攝影經典》作者,莉雅.賓達威瓦為讀者揭開序幕,探討《國家地理》雜誌在技術上的突破及時代上的意義。接著依照時代順序,五位作家逐一分析並評論《國家地理》雜誌在這種獨特攝影報導的發展上,扮演了何種關鍵性的角色。

也許從解構的角度分析早期《國家地理》作品背後的時代思維、或勾勒出《國家地理》攝影及報導風格改變的軌跡,以及《國家地理》如何創立獨樹一格的影像風格;作者們更針對不同時期的攝影里程碑中,挑選經典代表的作品,另闢新的篇章,藉由這些堪稱經典的作品--許多甚至不曾被刊載過--為讀者詳細闡明每個創舉在攝影史上扮演的重要角色:從1910 年《國家地理》雜誌首度刊出的彩色照片,到1927 年首度刊出的水下彩色照片,乃至今日最先進的攝影技術及其所引發的議題等。

幾代以來,《國家地理》雜誌始終堅持以突破性的手法結合令人讚嘆、創意獨具的照片和訊息豐富、引人入勝的內文,不斷將這個神奇迷人的世界,傳送給世界各地在想像中臥游神馳的旅行者。

本書特色

●收錄250張珍貴影像

●6位攝影專家、6種獨到觀點,接力闡釋《國家地理》百年重要里程碑

●百年來的人類偉大探索:羅伯特.皮里的北極考察隊、希蘭姆.賓漢發現印加文明遺跡、喬瑟夫.洛克深入中國內陸研究等偉大探索。

●百年來的攝影技術突破:彩色底片的改良過程、遙控攝影的開發、空拍影像的誕生、海底攝影的突破。

●收錄萊特兄弟試飛飛行器影像、1920年代中國民間景況、美國拓荒年代影像、早期玻璃正片作品、印加古文明--馬丘比丘未經整理影像、微粒彩屏硬片照片、手工上色照片、1950年代金門砲火下的生活實況、珍.古德與黑猩猩的親密互動影像、鐵達尼號探索的第一手影像、人類攀登聖母峰紀錄影像。

作者簡介

莉雅.賓達威瓦(Leah Bendavid-Val)

國家地理學會的作者、攝影圖片館館長、資深編輯,主要在華盛頓特區活動,著有《宣傳與夢想:1930年代蘇聯與美國的浮光掠影》(Propaganda & Dreams: Photographing the 1930s in the USSR and US)、《國家地理雜誌的照片》(National Geographic: The Photographs)、《變動的現實世界:最近的蘇聯攝影》(Changing Reality: Recent Soviet Photography)。

羅伯特.索別謝克(Robert A. Sobieszek)

曾任紐約州羅徹斯特鎮喬治伊斯曼館(國際照片暨影片館)館長,目前擔任洛杉磯郡立藝術館攝影圖片資料部主任,著作數本,包括《喬治伊斯曼館藏的攝影傑作》(Masterpieces of Photography from the George Eastman House Collections)、《相機I:攝影自畫像》(The Camera I: Photographic Self-Portrait)。

卡洛.納加爾(Carole Naggar)

獲獎的作家與詩人,也是譯者與教師。著有文章〈啟示:1850年代迄今曾撰文論述攝影的女性〉(Illuminations:Women Writing on Photography from the 1850s to the Present);與人合編《1850至1990年間外人眼中的墨西哥》(Mexico Through Foreign Eyes, 1850-1990)一書,並以此書和弗雷德.里奇(Fred Ritchin)一起拿下「金光獎」(the Golden Light Award)的最佳攝影史書籍獎項。曾經撰寫喬治.羅傑(George Rodger)的傳記。

安妮.荷伊(Anne H. Hoy)

著有《虛構之作:假造、修改、盜用的照片》(Fabrications: Staged, Altered, and Appropriated Photographs),曾任《藝術報導》(Art Bulletin)雜誌主編多年,也曾任紐約國際攝影中心館長。

斐迪南.普羅茲曼(Ferdinand Protzman)

曾任《紐約時報》駐德國記者,長期為《藝術消息》雜誌(ARTnews)撰稿,且曾以此獲獎。目前仍在為該雜誌撰文,並為《華盛頓郵報》撰寫藝術和藝術館展覽的專欄。1996年以藝術暨文化上的傑出新聞報導,獲頒「志留人協會獎」(Society of Silurians Award)。

弗雷德.里欽(Fred Ritchin)

著有《維妙維肖:即將發生的攝影革命》(In Our Own Omage: The Coming Revolution in Photography),曾任《紐約時報雜誌》的圖片編輯,紐約大學攝影學教授,曾與攝影師佩雷斯(Gilles Peress)創設「波士尼亞:通往和平的未定之路」網站,獲提名角逐1997年普立茲獎。

6 .序論:奠基.莉雅.賓達威瓦 (Leah Bendavid-Val)

22 .1888-1930:創新與可能.羅伯特.索別謝克 (Robert A. Sobieszek )70 .珍藏作品--金礦中的寶石

80 .1931-1950:大蕭條、戰爭與色彩.卡洛.納加爾 (Carole Naggar)124 .「天然色」-- 彩色底片的突破

132 .1951-1970:陳窠與變革.安妮.荷伊 (Anne H. Hoy)180 .深海探索--海底攝影

192 .1971-1990:寫實主義和個人風格.斐迪南.普羅茲曼 (Ferdinand Protzman)252 .具有強烈特質的攝影師--個人觀點

264 .1991-1999:想像力的延續.弗雷德.里欽 (Fred Ritchin)324 .從海底兩英里到十英里高空--新科技

334 .索引

序論 奠基撰文/莉雅.賓達威瓦(Leah Bendavid-Val)我們(美國人)生長在《國家地理》雜誌的世界裡,一個璀璨美好、似乎充滿無可能的世界--那是個繽紛多彩之地,異國情調的部族和炫目驚奇的荒野生命平和自由地生活在令人屏息的地貌上。而這種圖像式的世界觀,是國家地理學會透過一個多世紀的努力,以無比的熱情蒐羅各式各樣的照片逐漸建立起來的。至今仍不斷擴增的學會照片檔案室裡,照片數量已超過千萬張,有刊登過的,也有從未發表過的。吉伯特.葛羅夫納(Gilbert Hovey Grosvenor)是《國家地理》雜誌的傳奇總編輯,也是學會多年來的靈魂人物,他比同時代的人更早意識到,震撼性的照片對社會大眾具有重大教育意義。基於這樣的認知,他從各種管道不斷為《國家地理》雜誌蒐集照片。他大量刊登這些照片,並且勇於嘗試各種新的印刷技術,甚至會在赴世界各地旅遊時親自拍些照片。在國家地理學會無與倫比的檔案室裡,收藏的照片包羅萬象;從俄國沙皇時代的古老幻燈片,到20世紀初羅伯特.皮里(Robert E. Peary)在北極探險時驚心動魄的留影;從19世紀的美國西部全景照片,到1920年代在中國拍攝的珍稀畫面;從攝於同溫層探險氣球上的鳥瞰圖,到攝於深海的海底景觀。本書將會介紹許許多多對《國家地理》雜誌具有「里程碑」意義的照片(其中很多是從未發表過的)。在葛羅夫納對照片的熱情薰陶下,他的兒子梅爾維爾(Melville)也迷上了攝影。之後,梅爾維爾又把這項熱愛傳給了他的兒子吉伯特.M.葛羅夫納。如此一脈相承,根深柢固,即使在學會幾個經濟拮据的時期,或是內外流行思潮改變之際,始終屹立不搖。當年輕的葛羅夫納決定開始在雜誌中使用照片時,曾遭到許多學會理事的悍然反對。他的孫子,也就是前任學會總裁、現任理事會主席吉伯特說,「在20世紀初,知識分子並不重視攝影。這個議題在理事會上被引爆,但爭議點其實不只是攝影。真正的癥結在於要不要把地理學傳播給非專業的讀者。照片是導火線,但最大的問題是這本雜誌正逐漸轉型成大眾刊物,而非僅限於學術界,而攝影就和這問題息息相關。」不過,學會一旦決定開始採用照片,就全心投入、雷厲風行。《國家地理》雜誌的編輯對於每次由照片所帶來的轟動大感驚訝,因而推斷讀者應該也會想要知道這些照片是怎麼來的。於是,早期的文章會鉅細靡遺地描述在極惡之地攝影的各種風險、技術創新背後的匠心獨具,甚至如實記錄某件異國奇聞所帶來的單純喜悅。長長的圖說讓攝影師有充分的空間為自己的作品發聲,這麼做不僅取悅了讀者,也滿足了讀者的好奇心。足跡遍及全球的《國家地理》雜誌攝影師羅伯特.摩爾(W. Robert Moore)於1937年在奧地利維也納南方的奧斯里普村(Oslip)拍了一張土風舞者照片(左),下面的圖說就是個典型例子:……我在滿是塵土的庭院裡,又是站又是趴地猛拍。他們腳上粗質的靴子踢起塵土,連身裙和襯裙窸窣作響;他們隨興起舞,歡快至極,我也深受感染。這張照片和《國家地理》雜誌的許多照片一樣,有過生命的第二春。它被人從圖片庫裡翻出來,重新刊登在1963年10月號一篇為慶祝學會成立75週年而製作、名為「國家地理浪漫傳奇」的報導中。這張重生的照片說明了科技如何能使一張褪色的圖像恢復原有的色彩。新的圖說頌揚了這項成就:「……這張35釐米的幻燈片……自1938年4月初刊以來已經嚴重褪色,但那項缺點早已解決。」替照片修正色彩被認為既是科學也是藝術,具有雙重的目標:複製真實,同時將成果誇張地展現出來。人們認為兩者並不衝突。當時的編輯驚懾於科技所能造就的美感和色彩的多種可能性,因此從來不曾將色彩修正視為斧鑿之作或失真的呈現。畢竟在那個時代,追求科技創新本身幾乎就是一個目標。但在慶祝75週年時,《國家地理》雜誌也正走出一段持續了將近十年的低迷期。老幹新枝交替之際,傳承者在情感和後勤上所面臨的問題,比一段情況下所會遇到的更加複雜棘手。《國家地理》雜誌的資深員工大部分都是在年輕時受到學會的使命感和探險活動所吸引,因而加入這個事業體,並且在此安身立命,長期奉獻,終至定型。