天性與教養:先天基因與後天環境的交互作用 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年11月

天性與教養:先天基因與後天環境的交互作用

二OO一年二月,科學家宣布人類基因體中只含有三萬個基因,而不是原先預期的十萬個。這個驚人的衝擊讓某些科學家開始相信,光是基因不足以讓人類成為萬物之靈,我們的獨特性是經由後天教養而來的。於是,生物學界又陷入削足適履的先天與後天爭論中。 廣受好評的科普作家馬特.瑞德利認為,不斷新出現的證據遠比這個迷思有趣多了。後天教養必須依賴先天的基因,而基因仍需要後天的教養才能發揮作用。基因不只是建造大腦構造的工程師,它也會吸收發展中的經驗,對社會線索作反應,甚至參與記憶的過程。基因對人類心智而言,是原因也是結果。 在發現DNA雙股螺旋結構的五十年後,《天性與教養》記錄了我們對基因認識的又一新革命。作者細述百年來先天論與後天論者的爭執,解釋人類為何可以同時擁有自由意志,又能受本能及文化的驅動。對於基因如何建造大腦來吸收經驗,《天性與教養》中有最新的精采論述。作者簡介 馬特.瑞德利(Matt Ridley)是一位科學家、記者、專欄作家,目前擔任英國新堡國際生命中心(International Centre for Life)的主任,他也是紐約冷泉港實驗室(Cold Spring Harbor Laboratory)的客座教授。他的著作曾入圍六種文學獎項,書著有《紅色皇后》、《德性起源》、《23對染色體》。

十二個大鬍子可恥啊——我說!凡人責怪我等眾神,說我們給了他們苦難,然而事實卻並非這樣。——荷馬(Homer)的《奧德賽》 二○○一年二月十一日,英國週日報《觀察者》(#Observer#)刊出斗大的標題:「人類行為的秘密已揭曉,環境是決定我們行為的主因而非基因。」這個消息的來源是克萊格‧文特(Craig Venter),他自力設立了一家私人公司來解出人類基因體的全部序列(用他自己的基因為樣本),他的競爭對手是由稅金和私人捐款支持的國際組織。他宣布人類基因體序列——由四個字母所組成的三億序列——將在一週內發表,初步發現人類的基因體只有三萬個基因,而不是原先以為的十萬個基因。 在這宣布之前,記者就已經拿到一些資料了,只是禁止發表。文特在二月九日里昂的公開會議上透露了訊息,《觀察者》的記者羅伯特‧麥基(Robert Makie)坐在聽眾席上,立刻了解三萬這個數字是打破禁載,成為公眾財產了。他去採訪文特,問他是否了解當他宣布人類基因只有三萬個時,違反了不事先公布的協定。他說他知道,但因為雙方競爭激烈,這已不是第一次文特想辦法讓他自己變成頭條新聞,贏過對方。他告訴麥基說:「人類根本沒有足夠的基因來支持『生物決定論』(biological determinism)的說法,人類所展現的多樣化、多元性並不是登錄在基因中,我們的環境扮演了重要的角色。」 看到《觀察者》的獨家新聞,其他報紙也立刻跟進。「基因體的發現震驚了科學家:基因藍圖包含的基因遠比想像中的少——DNA的重要性被削弱了。」這是《舊金山記事報》(#San Francisco Chronical#)在那個星期天的標題。科學期刊取消了禁令,所以這個消息在全世界的報紙都刊載了。《紐約時報》隔天登載:「人類基因體分析發現,基因數目遠比想像中的少得多。」麥基不但挖到了獨家新聞,文特還搶足了鋒頭。 這是在創造新神話,事實上,人類的基因數目並沒有改變任何事情。文特的話有兩個不合理的推論,或是說錯誤的結論。第一,比較少的基因就隱含比較多的環境影響;第二,三萬個基因「太少了」,不足以解釋人類的本性,十萬個才夠。就像人類基因體計畫(Human Genome Project)的其中一位主持人約翰‧蘇頓爵士(Sir John Sulton)在幾週後告訴我的,只要三十三個基因,每個有兩種可能性(開或關),就足以使全世界每一個人都是獨特的。如果投擲一個銅板三十三次,就會有超過一百億種排列組合,所以三萬實在不是個小數字。二的三萬次方已超過宇宙顆粒(particle)的總和。此外,假如比較少的基因代表比較多的自由意志,那麼果蠅就比人類有更多的自由選擇,細菌又比果蠅更多,而病毒就是生物學上的約翰‧米爾(John Stuart Mills,譯注:英國的實證學派大師,1806~1873,著有《自由原理》)了。 幸運的是,我們不需要這種精密的計算來使人類安心。我們並沒有看到人們在街角哭泣,就因為他們聽到自己的基因只比蠕蟲多兩倍。十萬只是個粗略的猜測,並沒有什麼好堅持的。在一百年來對環境與遺傳的反覆爭論之後,公布人類的基因體序列,恰好可以打破「後天對抗先天」(nurture-versus-nature)中牽強附會的一些想法。這是上一個世紀最沒有改變的學術爭論,它區分了法西斯主義者和共產主義者。這項爭論在發現了染色體、DNA及百憂解(Prozac,譯注:一種治療憂鬱症的普遍藥物)後,仍然持續僵持。在二○○三年,這項辯論的激烈性與一九五三年(發現基因結構的那一年)或一九○○年(現代遺傳學開始的那一年)一樣。甚至在人類基因體計畫開始時,就被認為是「後天對抗先天」的戰爭。 有五十多年的時光,理智的學者一直呼籲終止這個無意義的辯論。他們宣稱「後天對抗先天」是錯誤的二分法,是一個已經死亡、結束、無益的題目。任何人只要有一點普通常識,就知道人是這兩股力量交相影響的產物,但是沒有人可以終止這種辯論。在宣稱這種辯論是無益的之後,主事人卻又立刻衝進戰場,開始控訴對方太偏向那一邊。這爭論的兩端是:先天派,我有時稱之為遺傳學家或基因學家;與後天派,我有時稱之為實證學家或環境學家。 讓我現在就亮出我的底牌,我認為人類行為必須從先天和後天兩者來解釋,我並不偏向任何一方,但是這不代表我妥協,走「中間路線」,就像德州的政治家金‧海淘爾(Jin Hishtower)說的名言:「沒有什麼叫中間路線,在中間的只是黃線和一隻死的穿山甲。」我想要說的是,基因體的確改變了所有的事情,它不是終結辯論宣布哪一邊贏,而是提供非常多的資料讓雙方的差距縮小,最後在中線碰頭。現在對於基因如何影響行為,以及人類行為如何影響基因,將會重新打開爭論,但是它不再是先天與後天的對立,而是先天與後天的交互影響(nature-via-narture)。基因是依據後天的線索而設計的。要能體會到這點,你必須先放棄原有的立場,打開你的心胸。你必須進入一個世界,在那裡,基因並不是木偶的主人,扯著控制你行為的繩子,反而是行為主宰著木偶的命運。你要進入一個世界,在那裡,本能不是與學習對立的;在那裡,環境的影響有時比基因的影響更不能反轉它的效應;在那裡,先天是為後天而設計的。這些看似空調的句子是第一次在科學上出現。我要從基因體的最深處來說這個奇怪的故事,讓你看到人類的大腦是為後天而設立的。我的論點如下:我們越打開基因體的蓋子,基因越受到經驗的影響。 我想像一張在一九○三年所拍攝的照片,這是一組參加國際會議的男士留影。我說「男士」並不很正確,雖然這裡面並沒有女士,但是有一個小男孩、一個嬰兒和一個鬼魂;其餘都是中年以上的男人,大部分是有錢的白人。這十二個人都留著大鬍子:兩個是美國人、兩個奧地利人、兩個英國人、兩個德國人、一個荷蘭人、一個法國人、一個俄國人、一個瑞士人。 唉,這是一張想像的照片,因為他們絕大多數不曾碰過面。但是,就像一九二七年在薩爾未(Solvay)拍攝的著名物理學家照片,裡面包括愛因斯坦、波爾、居里夫人、普朗克、薛丁格、海森堡和戴瑞克,我的十二個人也是一時之選,他們的人類本質理論主宰了二十世紀的科學。 這裡面的鬼魂是達爾文(Charles Darwin),當時他已死去二十一年,也是團體中鬍子最長的一位。達爾文認為可以從猿類的行為中去了解人類的特質,人類行為是有普遍性的,例如微笑。坐在最左邊、背挺得很直的老者是他的表弟法蘭西斯‧高頓(Francis Galton),他當時已經八十一歲,仍然精力充沛,他的兩片八字鬍從臉上掛下來,好像兩隻白老鼠。高頓是極力主張遺傳論的人。他旁邊坐的是美國人威廉‧詹姆斯(William James),六十一歲,留著四方型、亂七八糟的鬍子。他主張本能,認為人類比動物的本能更多。高頓的右邊是一位植物學家,在這個關心人類本質的團體中顯得格格不入,在他零亂鬍子的臉上,深鎖著眉頭,他是狄佛瑞斯(Hugo De Vries),五十五歲,荷蘭人。他發現了遺傳定律,但是有人卻比他更早一步,三十年前就做出來了,這個人便是莫拉維亞的修道士孟德爾(Gregor Mendel)。在狄佛瑞斯旁邊的是俄國人巴夫洛夫(Ivan Pavlov),五十四歲,留著長而灰的鬍子。他是實證主義者,認為開啟人類心智之鑰在於反射反應。坐在他腳旁的,是唯一沒有留鬍子的約翰‧華生(John Broadus Watson),他把巴夫洛夫的想法變成了「行為主義」,宣稱只要加以訓練,就可以改變任何人格。巴夫洛夫的右邊站著胖胖的、戴著眼鏡、留著鬍髭的德國人克利普林(Emil Kraepelin),以及蓄著整齊鬍子的維也納人佛洛伊德(Sigmund Freud),兩人皆四十歲,都對以後的精神醫學有重大的影響,將精神醫學從生物層面的解釋導向兩個截然不同的個人歷史觀點。在他旁邊的是社會學先驅,法國人涂爾幹(Emile Durkheim),四十五歲,有著茂密的鬍子,他堅持社會事實在實際上多於部件加起來的總和,跟他意見一致的是德裔美國人(他在一八八五年移民)法蘭斯‧鮑亞士(Franz Boas),四十五歲,鬍髭下垂,臉上有決鬥時留下的疤痕。他堅持文化塑造人類本性,而不是被其所塑造。在前排的小男孩是瑞士的皮亞傑(Jean Piaget),他的模仿和學習理論在二十世紀中葉盛行。在嬰兒車中的是奧地利人勞倫茲(Konrad Lorenz),他使本能的研究再度復活,而且在一九三○年代提出重要的「銘印」(imprinting)理論,他後來留了白色的山羊鬍。 我並不是說,這些就是研究人類本質最偉大的人,他們也不是一樣的卓越。有很多應該在這照片中出現的人,不論是尚未出生或是已經逝去的,如休姆(David Hume)及康德(Immanuel Kant)就應該包括在內,但是他們去世已經太久了;現代的理論家如喬治‧威廉斯(George Williams)、威廉‧漢米爾頓(William Hamiltm)和喬姆斯基(Noam Chmsky)也應該包括在內,但是當時他們還沒有出生。珍古德(Jane Goodall)也應該包括在內,她發現了猿類的個別性。還有一些具有洞察力的小說家和劇作家也應該包含在內。 但是我要說,這十二個人有個共同性,就是他們都是對的。這並不是說他們是全對,也不是說一直都是對的。我這裡指的不是道德上的對錯,他們每一個人幾乎都衝得太過頭,堅持自己的理論,批評別人的立場,甚至有一、兩個人有意或無意地製造了惡劣的科學政策,使自己的名譽蒙羞。但是他們「對」的地方在於,他們在科學上有原創性的貢獻,他們在科學的牆上砌上了一塊磚。 人類本質的確結合了達爾文的普遍論、高頓的遺傳論、詹姆斯的本能論、狄佛瑞斯的基因論、巴夫洛夫的反射論、華生的聯結論(association)、克利普林的個案歷史論、佛洛伊德的正式經驗論(formative experience)、鮑亞士的文化論、涂爾幹的勞工論(division of labour)、皮亞傑的發展論以及勞倫茲的銘印論。在人類的心智中,你可以找到上述所有的部分。如果沒有包含上述全部,沒有任何的人性是完整的。 但是,這就是我開始走的新路線,如果把這些現象放在從先天(基因)到後天(環境)的頻譜中,就完全是一種誤導。事實上,要了解上面的每一種現象,你要先了解基因。基因讓人類的心智可以學習、記憶、模仿、銘印、吸收文化、表達本能。基因並非木偶的主人,也不是藍圖。基因也不只是遺傳指令的傳遞者,它們在人活著時具有主動性;它們可以彼此開或關,並對環境產生反應。基因在子宮裡就開始指揮身體和大腦的建構,但在任務完成後便解體,然後立刻依照環境的經驗而重新建構身體和大腦。基因是我們行為的原因也是結果。也許支持環境論者被基因的強大力量和不可避免性嚇到了,竟然沒有察覺到基因其實是站在他們那一邊的。

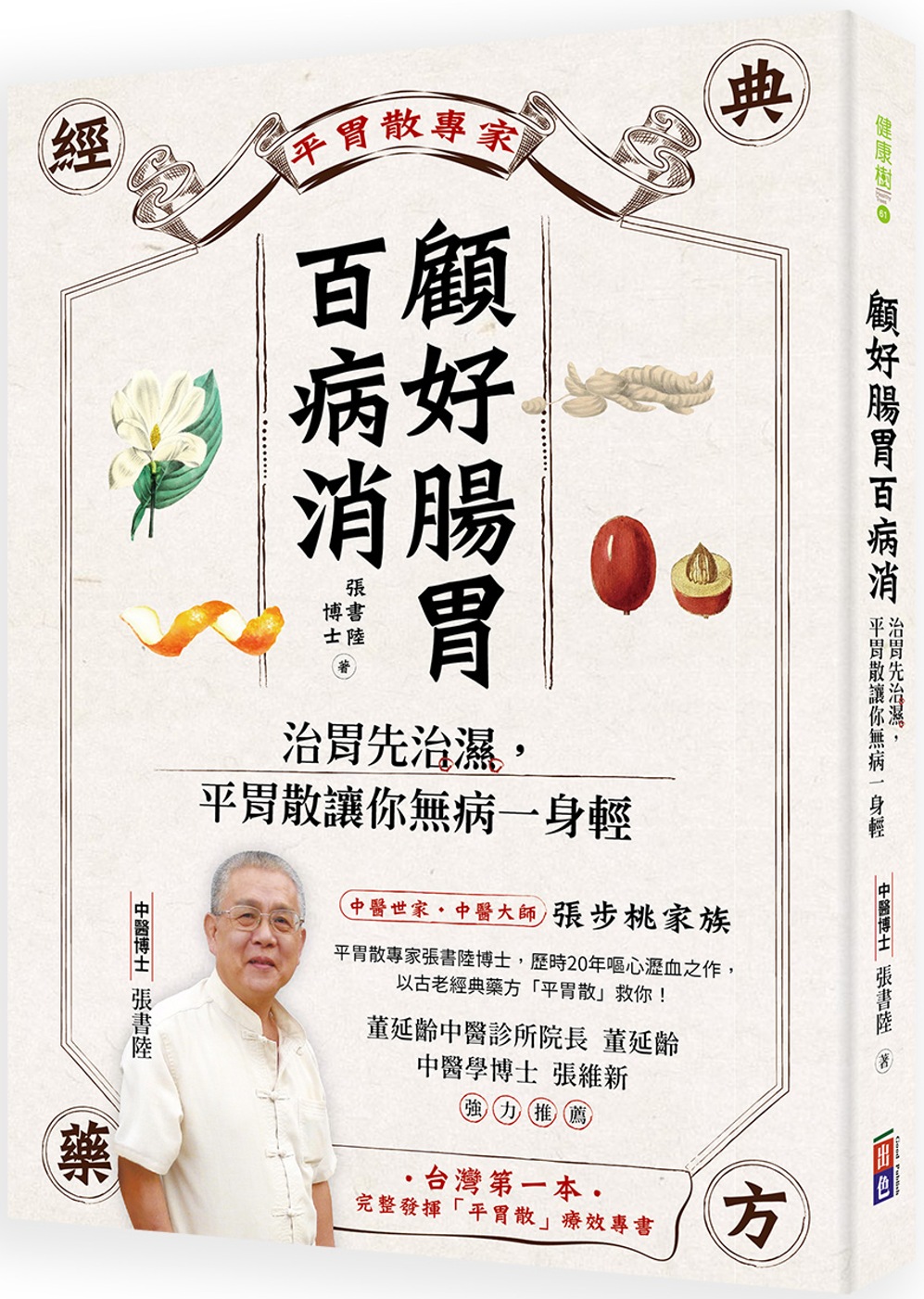

顧好腸胃百病消:治胃先治濕,平胃散...

顧好腸胃百病消:治胃先治濕,平胃散... 當你的孩子需要精神藥物治療

當你的孩子需要精神藥物治療 斷食3天,讓好菌增加的護腸救命全書...

斷食3天,讓好菌增加的護腸救命全書... 中國實用藥物學

中國實用藥物學 護理寶寶腸胃 不肚痛、不便秘

護理寶寶腸胃 不肚痛、不便秘 健胃整腸好消化:腸胃疾病檢查與治療

健胃整腸好消化:腸胃疾病檢查與治療 【圖文教學實踐版】吃出健康!腸胃保...

【圖文教學實踐版】吃出健康!腸胃保... 藥物與飲食禁忌

藥物與飲食禁忌 基礎臨床藥物治療學

基礎臨床藥物治療學 精神科物理及藥物治療

精神科物理及藥物治療