明代儒佛融通思想研究 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年6月

明代儒佛融通思想研究

本文運用哲學與史學結合的方法,通過典型分析,展示明代儒佛融通的幾種主要類型,尤其發掘明清之際的思想家方以智的學術批判理念,揭示各種儒佛融通思想的源流及影響,突出明代儒佛交涉的核心問題。 本文認為,明代的佛「教」與佛「學」均非處於「衰落期」,就「教」而言,表現為佛教在民間的普及傳播;就「學」而言,則以儒佛融通的理論形式表現出來。 本文的寫作希望達到下面兩個目的: 1.揭示佛學尤其是明代佛學如何在適應中國傳統的過程中不斷彰顯其「圓融」的品質,揭示儒學尤其是明代儒學如何在佛學思維的影響下重新建立起「融通」的義理。 在中國佛教史上,唐代是消化印度佛教以后建立中國化佛教的時代,宋代是儒學借助於中國化的佛教創立新儒學的時代。到了明代,佛教本身的義理似乎無大進展,但人們常以三教融合和宗教世俗化來指稱明代的佛教。 明代正是宗教神聖性與世俗性之間張力問題最為突出的時代,而此問題又突出表現為儒佛關系問題。明代儒佛關系問題所以顯得格外醒目,也與明初朱元璋對佛教實施隔離和划界政策有關。 在唐代形成宗派佛教的過程中,出現了從觀實相境向觀理境的禪觀側重點的轉移及從修禪觀向說禪觀的轉化傾向,明代繼承和發揚了這種傾向,從而提供了從言教角度融通儒佛的可能性。但將儒佛均納入「第二義」的范圍進行融通,又會導致神聖性喪失的危險。 2.梳理明代儒佛融通的思想,總結其類型。 正像很多儒佛兩界的學者所說的那樣,儒佛亦不能混同,即使是在思考儒佛關系這樣對雙方都干系重大的問題,各自原初的立場也一定會使其表現為不同的類型,這是本文以類型的方法來研究明代儒佛融通思想的客觀根據。當然,類型學的研究往往是吃力不討好且具有極大的風險的,要真正保證其科學性而非一己之杜撰,也很不容易,但是,類型學的方法能為進一步的研究提供穩定的批評的文本。 明代儒佛融通思想大約表現為三種類型,一種是以儒學為本位的融通,一種是以佛學為本位的融通,還有一種是以所謂非儒非佛的形式表現出的融通立場。這三種類型分別以王陽明、蕅益智旭和方以智為代表。

序 摘要Abstract導言:學術史回顧及本文寫作目的與架構一、本文的問題意識與寫作意圖(一)問題意識 1.明代佛教、佛學是否「衰微」? 2.明代儒佛融通思想是否是佛學發展的一種新形態? 3.儒佛關系的本質是否是真俗關系? 4.佛教批判世間還能融通世間嗎? (二)寫作意圖 二、學術史回顧(一)歷史上儒佛融通諸說 1.功能說 2.判教說 3.同根說 4.不二說 5.批判說(二)關於明代儒佛融通問題的研究現狀 三、本文的主要觀點和寫作架構(一)本文的主要觀點(二)本文的寫作架構 1.導 論 回顧學術史及介紹本文主要觀點 2.第一章 交代明代儒佛交涉的社會政治背景和思想背景 3.第二章 以陽明心學為中心分析從儒學方面的融通 4.第三章 以智旭為中心分析從佛學方面的融通 5.第四章 以方以智為中心分析「批判式融通」 6.余論 「儒佛融通」問題的真一俗關系內涵第一章 明代儒佛交涉的社會與思想背景 一、佛教世俗化狀況與明初佛教政策(一)如何理解明代佛教的「衰微時期」 1.佛教的「衰微」? 2.佛學的「衰微」?(二)朱元璋的佛教政策及其影響 1.朱元璋的佛教觀 2.朱元璋的佛教政策 3.朱元璋佛教政策的影響 二、儒佛融通的新問題及新解答 三、從性到心:明代儒學與佛學思想的新趨勢(一)明代佛學的新進展及其綜合化傾向 1.從「佛性」到「心性」 2.從法華學與華嚴學不同角度的綜合 3.禪凈合流在明代的新意義(二)理學與心學:明代儒學的新變化 ……第二章 三教歸儒:陽明心學的援佛入儒第三章 三教歸佛:蕅益智旭的以佛解儒第四章 三教歸全:方以智的批判式融通余論參考文獻后記

研究中國佛教史,需要充分占有史料,更需要哲學上的識見和宏大史觀。佛學本身理論精微,典籍浩繁,研究起來確非易事。三年前,當程曦同學擬以「明代儒佛關系」作為博士學位論文的研究選題時,我頗為擔心。他本科畢業於復旦大學物理系,碩士讀的是科學哲學,雖然后來在中國思想史領域工作多年,也取得了不俗的成果,但在佛學上要補的課還很多。然而,程曦同學的意圖就在於通過博士論文的撰寫,彌補佛學方面的知識缺陷,對他的這一考慮,我很支持。經過三年多的勤奮努力,現在他不僅完成了論文,順利通過答辯,獲得專家們較高的評價,並且論文馬上就要出版。作為他的導師,我自然深感欣慰,更有責任寫幾句話。 從佛教僧團組織的主體性和佛學自身的理論建樹上看,學界多認為宋明以降的佛教處於「衰微期」,這個判斷不能說沒有一定的道理。但「衰微期」的斷定,容易使人因此低估明代佛教的社會影響力。程曦博士從社會生活的廣闊領域,揭示明代佛教在民間的普及和傳播的盛況,對於我們全面准確地了解明代佛教的狀況是有價值的。至於明代的佛「學」是否有新的內容,程曦博士擴大了研究的論域,從中國哲學的整體視界出發,認為明代佛學的新進展以儒佛融通的理論形式表現出來,並以個案方式提出了融通的三種類型,這一:點頗能補過去明代佛學研究的空白。 作者把中國佛教置於中國社會和哲學史整體發展的脈絡中加以敘述,這是頗有見地的。在論文第一章,首先分析明代佛教政策對僧俗兩界的嚴格隔離,以及在國家控制下對寺院生活的干預及禪、講、教寺院類型的划分。由於國家對佛教的嚴格箝制,明代僧、俗兩界都遇到了前所未有的新問題,正是對此難題的回應,使明代儒佛關系的學說呈現出獨特的面貌。本章與最后作為結論的「余論」前后呼應,對「世俗化」問題和「人間佛教」作了相當深刻的闡述。中國傳統的儒佛關系思想,代表了中國人在神聖與世俗關系問題上的不懈探求;近代人間佛教思想,也從歷史上尤其是明代的儒佛融通思想中吸取了資源。作者上述觀點,是相當中肯的。 作者在中國社會特定的文化背景中,把佛教神聖性與世俗性的關系問題,置於討論儒佛如何融通的問題域中,為此分析了歷史上曾先后出現的功能說、判教說、同根說、不二說和批判說等五種理論模型。在此宏觀思想框架下,論文的重點部分以三章篇幅,具體剖析王陽明以儒學為本位、智旭以佛學為本位、方以智以非儒非佛為特色的儒佛融通的三種理論模式。作者以個案研究的方式,對三種類型的划分和典型人物的選取頗具匠心,特別是對方以智的批判說的闡述,為全文最閃光處,言之有據,創見迭出。方以智不從學說之「同」處融通諸家,而是從學術之「異」處融通之,提出儒釋道易諸家「相救相勝而相成也」的觀點。這種以批判的相互否定來確立各門學術肯定性價值的思想,與佛教初起時對於世間生活的批評態度是相應的。作者對這種「相奪互通」的批判融通模式的闡述,對於處理中國佛教史上真俗關系和三教關系,開辟了一條新路,具有非常高的學術價值。 作者學風端正,治學認真,具有非常扎實的哲學功底,通過對原始資料的整理篩選,對明代儒佛關系條分縷析,考辨其歷史源流,論述其思想精義,每每有精彩的議論。論文資料翔實,說理深刻,結構謹嚴,開合有度,確實花費了大量的心血。作者最初曾有包括政教關系、僧俗關系、儒佛關系三個部分的研究構想,由於受時間和篇幅的限制,只能主要集中於最后一個部分的研究。在現有論文來看,在法華思想與華嚴思想的發展線索、方以智的佛教思想等方面,尚未展開充分論述。以典型性研究揭示類型,是可行的,但若能擴大論文的涉及面,對各種類型的儒佛融通思想加以更加全面、宏觀的探究,效果當會更好。來日方長,相信程曦博士能鑽之彌深,為中國思想史領域的研究做出更有價值的貢獻。

平民保險王

平民保險王 為什麼A+巨人也會倒下:企業為何走...

為什麼A+巨人也會倒下:企業為何走... 股價走勢圖精論

股價走勢圖精論 下重注的本事:當道投資人的高勝算法則

下重注的本事:當道投資人的高勝算法則 點亮品牌之光(1):讓企業價值被全...

點亮品牌之光(1):讓企業價值被全... 蘇黎士投機定律

蘇黎士投機定律 創業之國以色列:教育思維X兵役制度...

創業之國以色列:教育思維X兵役制度... 從沒想法到有想法的精準表達寫作術:...

從沒想法到有想法的精準表達寫作術:... 散戶贏家林昇:實戰上萬次的選擇權獲...

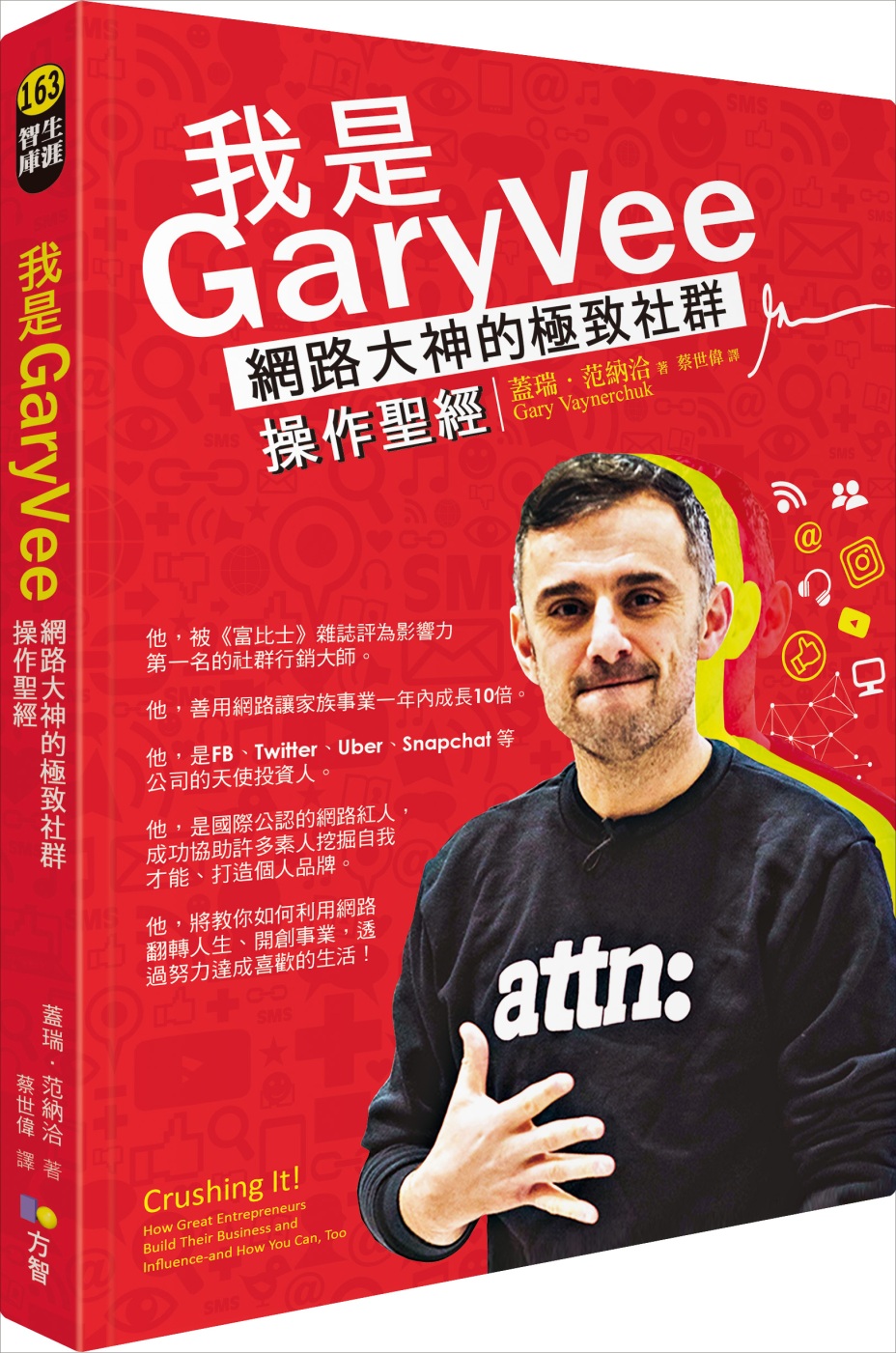

散戶贏家林昇:實戰上萬次的選擇權獲... 我是GaryVee:網路大神的極致...

我是GaryVee:網路大神的極致...