刺青簡史:中國當代新詩的閱讀與想像 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年11月

刺青簡史:中國當代新詩的閱讀與想像

寫作如同刺青。本書通過對孫文波、翟永明、柏樺、海子、張棗、多多、王小妮、陸憶敏、吉狄馬加、西渡等中國當代詩人作品的閱讀和分析,探究其中肉身與書寫間的關係,想像兩者在不同詩學情調中耦合生成的多種寫作姿勢,並力圖以作者獨到的閱讀姿勢,開展多元詩歌批評的嶄新可能性。

本書收錄了12篇關於中國當代新詩的研究筆記,作者採用文本細讀的方式,以中國當代詩界極具影響力或筆鋒鮮明的詩人作品為談論對象,論及孫文波、翟永明、刀、柏樺、海子、張棗、多多、王小妮、陸憶敏、吉狄馬加、西渡等中國當代詩人,嘗試在別具一格的閱讀與想像中為讀者提供一種新的形式指引。

對這種可能性的憧憬和激情,讓本書拒絕成為一個名詞,因為它並非握有命名權的詩歌史,儘管書名中赫然印著「簡史」二字;它也拒絕成為一個動詞,因為它不具備改造世界的宏偉志向,哪怕是對閱讀世界的零敲碎打;它不是一個形容詞,因為中國當下的詩歌批評界貧困得只剩下它們了;它也不是一個感歎詞,抒情已經叛逃了詩歌,如今這個世界到處都是抒情,唯獨在抒情中沒有。

作者對詩歌批評總體姿勢的幻想,讓本書最終成為一個介詞,它本身言之無物,隱約指引著一種未來閱讀的方向,猜測一種寫作的可能趨勢。在對肉身性與書寫性之間關係的反覆推敲中,中國新詩的發展歷程亦可被讀成一部「刺青簡史」。

本書特色

1. 嚴選當代中國具有代表性的詩人作品,並以文本細讀方式,提出創新的評論角度。

2. 作者旁徵左引援用民族神話、符號學、語言哲學、中西洋哲學、心理學等學門觀點來解讀詩歌文本,具有研究初探之啟發性和切入點的想像力,能導引出新的文本研究觀點,建構概略性的研究基礎。

作者簡介

張光昕

男,1983年冬生於中國吉林省蛟河市,現為中國中央民族大學文學與新聞傳播學院中國現當代文學專業在讀博士。著有《西北偏北之詩--昌耀詩歌研究》。

詩歌擺-孫文波論假動作的精神分析-翟永明詩歌務虛筆記刀可道-《時間裡面的刀》閱讀劄記貓科壁虎-柏樺詩歌片論在一切麥田之上-海子詩歌漫議茨娃密碼-張棗詩歌的微觀分析「多少代人的耕耘在傍晚結束」-論多多詩歌中的抒情革命米與鹽:家庭詩學的兩極-以王小妮為中心刺青簡史-論陸憶敏詩歌的語言質地山地詩學的誕生-論吉狄馬加的秩序觀肖像.遊移.風濕病-西渡論《剃鬚刀》審美教育小劄後記

費希特(Johann Gottlieb Fichte)曾經說過:「一個人選擇什麼樣的哲學完全取決於他是什麼樣的人。」同樣的道理,我們也可以說,一個詩人寫出什麼樣的詩很可能也端賴於他的為人。不知是受到孫文波本人形象先入為主的影響,還是為他詩歌內部自行生成的語言氣息所著迷,我總是禁不住推想,那些所有出自孫文波筆下的文字,似乎都天然勾畫出一個粗壯、躊躇的中年男子的所有身體特徵:黝黑的皮膚、寬闊的臉膛、緊鎖的眉頭、凝重的表情……在這幅畫面的提示下,我們更容易接受如下建議:他的詩似乎更適宜用一種沙啞、低沉、緩慢的語調來朗誦,最好是由孫文波本人來讀。儘管中國素來不缺乏吟詩頌文的行家裏手,他們熱情地製造出了符合各種權力要求的黃鐘大呂和聲音貢品,並伴之以或激昂或溫柔的語調,但歸根結底,一個人只能操持一種語調來表達或交流,並且這也是世間獨一無二的語調,一個人的專屬語調。詩人孫文波沙啞、低沉、緩慢的語調,直接製造了他的詩歌在讀者心中沙啞、低沉、緩慢的聲學印象。這些作品交給他本人來朗讀,便直接傳遞出一種原生態的語言魔力,就像他的詩歌自己甦醒過來,長出了嘴巴,發出了聲音。在這裏,並非詩人通過詩歌說話,而是詩歌委託詩人在說話。20世紀的思想聖賢們對語言啟示錄般地再發現,讓越來越多的詩人感受到自己發音的艱難,這種普遍的言說困境,直接道出的是人類在20世紀―這個災變的年月―裏的生存困境。這一窘困的細菌,像猩紅熱一樣迅速地蔓延進人類的心靈世界,引發了詩歌―這一人類精神的發音部門―嚴重的聲音病變,讓走調、哮喘、呻吟、含混、嘶喊、喑啞、窒息等聲學症候,成為時代樂章裏的主聲部,讓波德賴爾(Charles Baudelaire)、蘭波(Arthur Rimbaud)、金斯伯格(Allen Ginsberg)、龐德(Ezra Pound)、艾略特(T.S. Eliot)、米沃什(Czeslaw Milosz)、曼德爾施塔姆(Osip Mandelstam)等詩人,成了這個病態世紀精神荒原上的招魂術士和發音英雄。這種聲音病變塑造了整個20世紀的詩歌風貌,它在空氣中散佈著消極、迷惘和絕望的消息,像是遠方的神指派詩人們捎來了難懂的預言。如果將漫長的20世紀精神氣候的風雲變幻,在當代中國找到某一個與之心有靈犀的人文風景,很多人願意選擇上世紀的80和90年代,這種投射和凝縮,在詩歌寫作上表現得尤為引人注目。單從語調這一維度來考察,以1989年為分界線,整體的漢語詩歌寫作呈現出一種明顯的變化趨勢,即由獨步80年代的「高音量」,以及包裹在其中的理想主義的歷史感和深刻性,轉變為90年代特有的「日常化音量」,以及滲透其中的現實主義的嘈雜性和平面化。這種轉變,好像一架鐘擺從一端迅速地滑向另一端,擺錘在擺動途中重重地擊碎了興建於80年代的集體理想主義宮殿,將它零散的碎片以「個人寫作」的形式灑落在90年代一極的現實土壤裏。孫文波在90年代的詩歌寫作,就好比一個勤勞而細心的樵夫,在理性主義宮殿轟然坍塌之後,埋頭撿拾他視野中的「現實主義柴薪」。2001年,柴筐積滿,人民文學出版社「藍星詩庫」出版了《孫文波的詩》,收集了詩人從1988年到2001年的大部分詩作。有心的讀者會發現,這部詩集既是一筐「現實主義柴薪」,又是一塊「理想主義碎片」,就像鐘擺往返於這兩極之間,他以詩歌寫作的方式點燃了「現實主義柴薪」,希圖重新熔鑄那一塊塊「理想主義碎片」。孫文波的詩歌在氣質上具有樵夫一般的執著、倔強和持重,正如他自己所說的那樣:「一代詩人有一代詩人的任務,我們這一代詩人的任務,就是要在拒絕『詩意』的詞語中找到並給予它們『詩意』。」如此看來,我們就更加能夠理解孫文波操著四川人的椒鹽普通話,用他中年人的沙啞、低沉和緩慢的語調,朗誦詩歌時異常專注的表情。國內有評論者將以上孫文波的諸多特徵饒有趣味地概括為一種「笨拙性」:「從這個意義上說,孫文波『笨拙』的詩篇既配得上我們這個艱難的時代,與我們的時代有著及物的上下文關係,也稍微糾正了甚至是打擊了我們這個表面的、膚淺的偽浪漫主義時代的囂張氣焰。孫文波質樸的詩句表明了:一個時代可以膚淺、可以平庸、可以浮華,構成一個時代的膚淺、平庸和浮華的原因卻並不膚淺。任何一個浮華的偽浪漫主義時代裏的生活,都不會因為表面的『盛世繁華』降低艱難度,而任何艱難的生活無疑都是沉重的,在大多數情況下也是深刻的。」孫文波的「笨拙」或許正暗示了我們在這個時代裏發音的「笨拙」,是這個時代裏的人類大家庭生存的「笨拙」。現實生活從來都是複雜艱難的,詩人面對現實生活的發音,也充滿了欲說還休的失落感和荒謬感。更多的時候,詩人只能透過空氣,面對著內心裏滴答作響的鐘擺發呆或自言自語,在喧嘩的時代裏「相看兩不厭」、「獨坐敬亭山」。只有這樣的詩人才稱得上是現實生活清醒的觀察者,才具有「穩穩站立」的充足理由。在孫文波的作品深處彷彿深藏著這樣一座鐘,它的鐘擺在兩極間來回擺動,簡單,笨拙,不知疲倦。它具有「穩穩站立」的底氣,就好像一架擺在老屋案几上多年來定時上弦、定時報時的舊式座鐘,以及它所目睹、記錄和指引的一切時代生活。

我的房客不是人 10

我的房客不是人 10 我的房客不是人(8)

我的房客不是人(8) 房客

房客 鳥籠莊的房客今日也慵懶02

鳥籠莊的房客今日也慵懶02 窗影物語~兄弟與幽靈房客~02

窗影物語~兄弟與幽靈房客~02 妖怪公館的新房客01學園Monsters

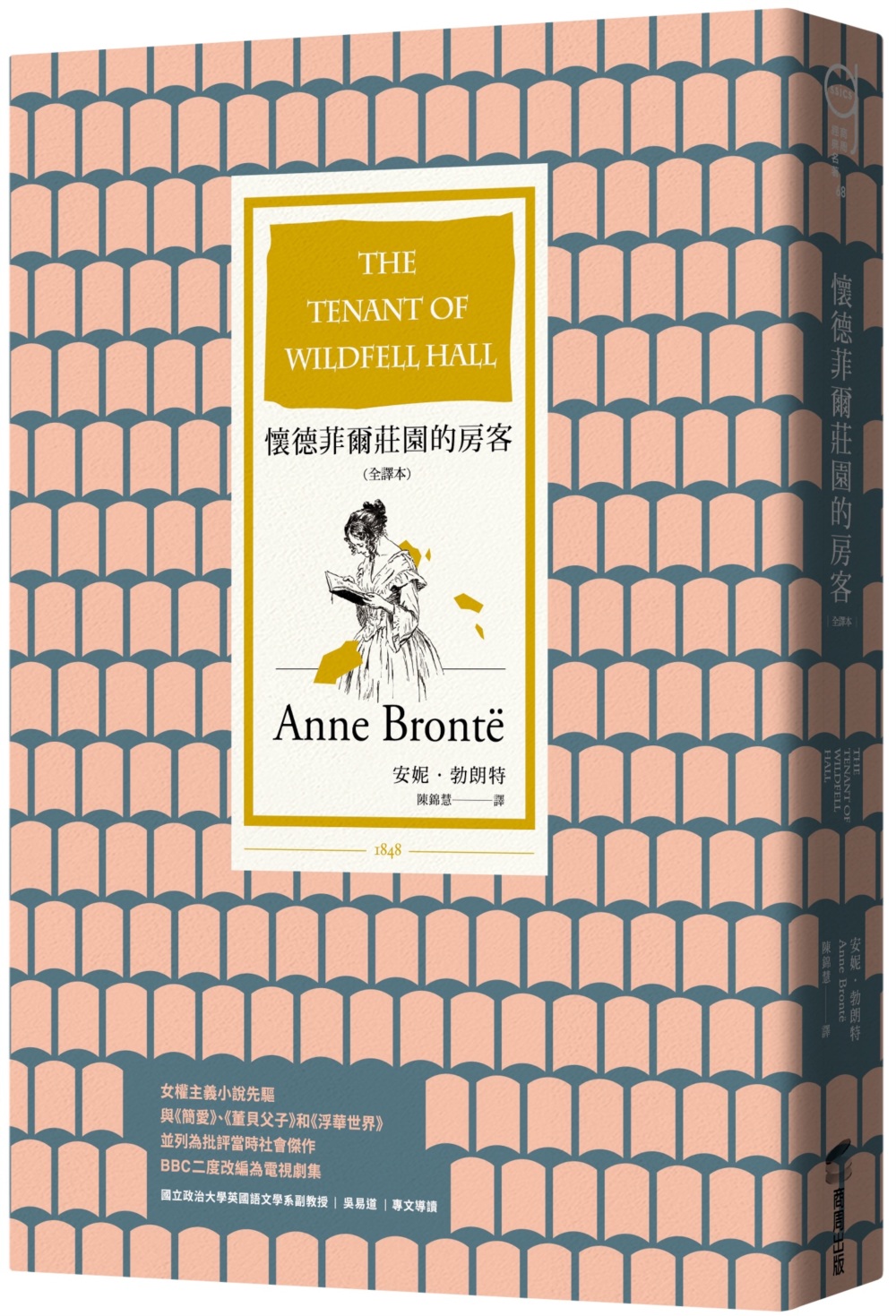

妖怪公館的新房客01學園Monsters 懷德菲爾莊園的房客(全譯本)

懷德菲爾莊園的房客(全譯本) 我的房客不是人 (4)

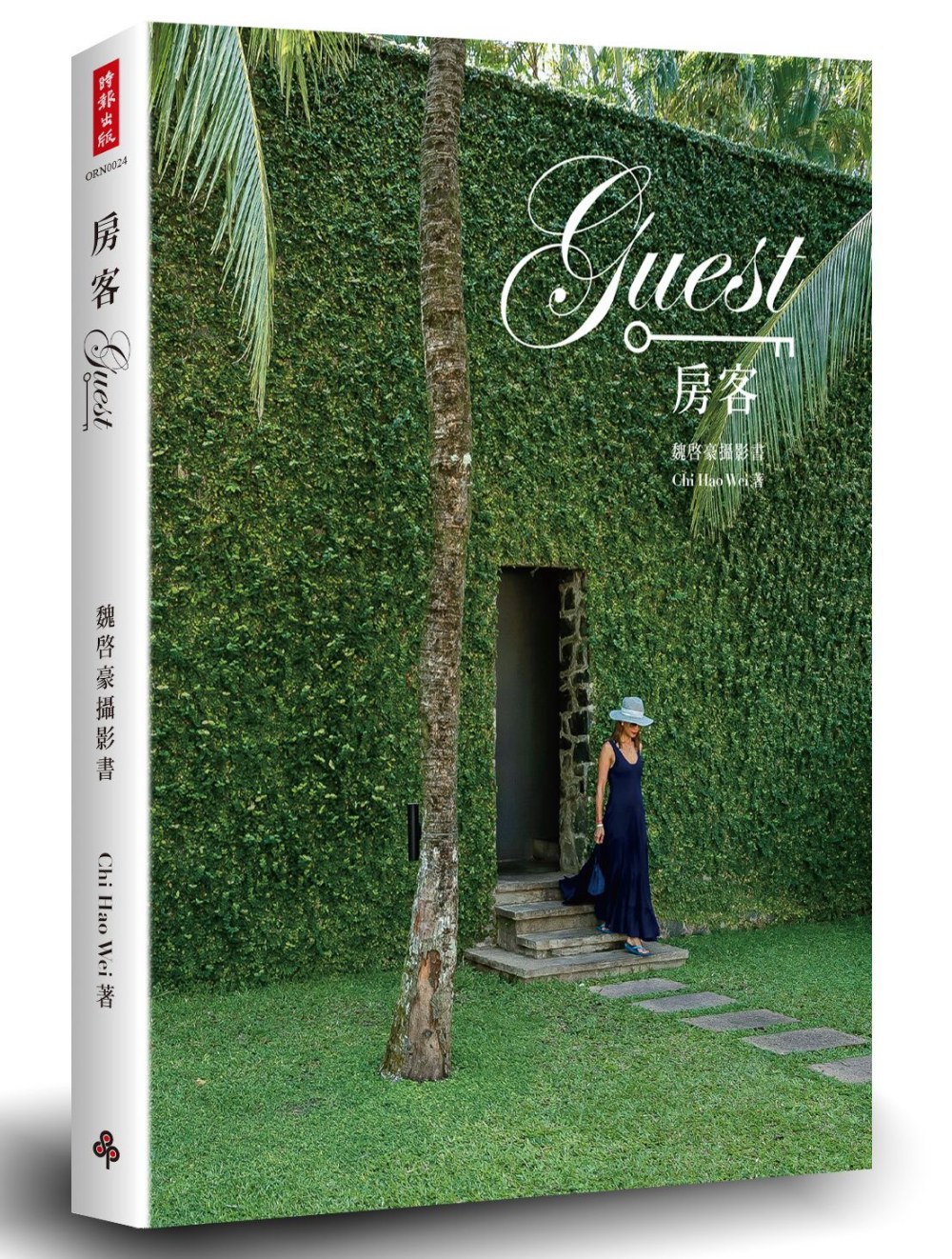

我的房客不是人 (4) 房客:魏啟豪攝影書(平裝)

房客:魏啟豪攝影書(平裝) 我的房客不是人 (3)

我的房客不是人 (3)