監聽制度研究:在犯罪控制與人權保障之間 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年6月

監聽制度研究:在犯罪控制與人權保障之間

監聽作為一種秘密偵查手段,在打擊黑社會犯罪、恐怖犯罪等嚴重的有組織犯罪中,發揮著重要作用,然而,監聽由於其秘密性也極易侵害公民的權利,如何合理使用監聽手段,使其在犯罪控制與人權保障之間獲得平衡即是本書研究的出發點。 基於此,本書主要研究了監聽的性質、監聽適用的基本原則以及監聽在我國存在的主要問題和原因,並在借鑒國外制度的基礎上,對如何構建我國監聽制度提出了建議。 作者簡介: 李明,1971年1月出生,四川開江人,法學博士,廣州大學人權研究中心研究員,廣州大學法學院副教授,碩士生導師。研究方向為刑事訴訟法、證據法學。 1998年西南政法大學畢業,1998年至2004年,在廣東省司法廳工作,2004年至今在廣州大學從事《刑事訴訟法》和《證據法學》課程教學。其間2002年到2005年在四川大學攻讀博士學位,師從龍宗智教授研習刑事訴訟法學、證據法學。 主持省部級課題一項,參與國家、省部級課題4項,主持市廳級課題兩項。主編《刑事訴訟法》教材一部,參編、合著3部。在《法學》、《中國刑事法雜志》、《國家檢察官學院學報》等刊物上發表論文二十余篇。

引論 一、研究目的 二、研究內容及結構 三、監聽制度研究的意義第一章 序論 第一節 監聽的基本問題 一、監聽的概念及特點 二、監聽的方法及分類 三、監聽技術的發展 第二節 監聽性質辨析 一、任意偵查措施還是強制偵查措施 二、監聽是否等同於搜查扣押 三、監聽是否屬於技術偵查措施 第三節 監聽與兩個基本原則的關系 一、監聽與不得強迫自證其罪原則的關系 二、監聽與拒證特權的關系第二章 監聽制度的產生和發展 第一節 監聽制度的產生和發展 一、監聽制度產生的歷史背景 二、監聽制度在美國的產生和發展 三、監聽制度在其他國家的產生和發展 四、國際法意義上的監聽制度 第二節 監聽制度的比較法考察 一、人權保障模式 二、犯罪控制模式 三、權利平衡模式 第三節 監聽制度的發展趨勢 一、監聽制度普遍法制化 二、監聽范圍逐步擴大 三、監聽制度進一步分化第三章 監聽制度的內在沖突 第一節 監聽的正當性 一、監聽運用的實踐必要性 二、監聽的法理正當性 第二節 監聽的危險性 一、監聽容易成為政治斗爭工具 二、監聽侵犯公民基本權利 三、監聽破壞正常的社會生活秩序 四、監聽引起司法倫理困境 第三節 監聽法制化的必要性 一、法治國家的基本要求 二、保障公民人權的必然要求 三、程序正義的要求,有利於提高偵查犯罪效率第四章 監聽制度的基本內容 第一節 監聽的基本原則 一、強制措施共有原則 二、監聽特有原則 三、作為原則的例外 第二節 監聽程序考察 一、監聽的適用條件與適用對象 二、監聽的應用程序 三、監聽的監督程序 四、非法監聽的責任第五章 監聽資料的證據能力考察 第一節 非法監聽的界定 第二節 非法監聽資料證據能力的比較法考察 一、美國非法監聽資料的證據能力 二、德國非法監聽資料的證據能力 三、日本非法監聽資料的證據能力 四、其他國家的相關規定 第三節 監聽幾種特殊情況的合法性界定 一、偶然監聽 二、事前監聽 三、他案監聽 四、住宅監聽 五、追蹤發話源第六章 幾種特殊類型的監聽研究 第一節 網絡監控 一、網絡監控的基本概念 二、網絡監控的立法趨勢及實踐 三、網絡監控的特殊規則 第二節 同意監聽 一、同意監聽的內在沖突 二、同意監聽問題解決方式之比較研究 三、同意監聽合法性的基本理念 四、同意監聽內在沖突之解決 第三節 私人監聽 一、私人監聽的概念及分類 二、私人監聽制度之比較研究 三、我國應確立私人監聽制度 第四節 對危害國家安全犯罪的監聽第七章 關於我國監聽的立法建議 第一節 我國監聽立法及實施狀況 一、我國監聽的立法狀況 二、目前司法實踐中的現狀 三、當前我國監聽手段使用的個案分析 第二節 我國監聽立法的必要性 一、打擊犯罪的需要 二、人權保障的要求 三、偵查程序法治化的要求 四、監聽制度發展的必然趨勢 第三節 我國監聽立法的可行性 一、監聽立法的現實條件 二、監聽立法存在的障礙 第四節 我國監聽制度的立法選擇 一、監聽的立法體例 二、監聽適用的范圍 三、監聽適用的實質性條件 四、監聽適用的程序 五、監聽資料的使用及處理 六、不當監聽的救濟 七、報告制度 第五節 對我國非法監聽資料證據能力問題的思考 一、我國應建立非法監聽資料排除規則 二、對我國非法監聽資料證據能力的建議附錄 監聽條文試擬稿參考文獻後記

監聽制度,最初是作為博士論文的選題加以關注的,選題之初曾經因為資料的稀少而深感寫作的困難。而最近兩年越來越多的學者對監聽制度予以關注,人們對其研究的興趣越來越大,許多新的資料梳理出來,新的觀點闡發出來,監聽制度儼然成為當前訴訟法學界研究的熱點問題。本書的寫作,可謂「躬逢其盛」。記得當初選此題作為博士論文時,「大詞法學」風格下選題依舊盛行,研究監聽制度似乎是從小角度切入,許多同學包括自己也擔心該選題能否形成一篇博士論文,導師龍宗智先生提出「題目不在大小,關鍵是要說深說透,把問題說明白」,堅定了筆者的研究信心。筆者不敢期許已經「把問題說明白」了,但希望筆者的看法能給當前的研究增加一些新的說法,此誠足矣。下面從本書研究的主要內容、面臨的困難和研究未盡之處三個方面向讀者做一說明,以為序。 本書主要研究了監聽制度所涉及的一系列問題。首先就是監聽的性質問題,如果監聽屬於任意措施,偵查機關就有權任意監聽,如果屬於強制措施則應受到嚴格控制。監聽干預公民最為重要的權利就是隱私權,雖然隱私權在我國憲法甚至民法中都沒有明確予以規定,但作為公民一項重要的基本權利它一直都是存在的。而監聽直接侵犯了公民的隱私權,因此應屬於強制措施。為此,還特別研究了監聽在運用中與不得強迫自證其罪原則以及與拒證特權規則的關系,以對監聽性質有進一步的認識。作為一項具體制度的研究免不了對國外制度的介紹,筆者沒有對國外的相關規定加以簡單的堆砌,而是從中概括出三種模式加以分析,即犯罪控制模式、人權保障模式和權利平衡模式,以使研究類型化。研究監聽適用遵循的基本原則時,從兩個層面予以分析這些原則,一是強制措施通用的原則,一是監聽所特有的原則,通過分類對監聽原則的研究就更有針對性。對監聽的運用有着重要影響作用的是監聽資料的證據能力問題,監聽錄音資料如果無證據能力,監聽只能提供偵查線索,其作用止於偵查階段;如果有證據能力,則監聽可以在審判階段發揮作用。筆者在對各國的監聽錄音資料進行了比較分析的基礎上,分析了我國監聽錄音資料是否應當具有證據能力的問題。同時,筆者還對監聽的幾種特殊情形進行了研究,主要包括網絡監控、一方當事人同意的監聽以及私人監聽,這幾種監聽與一般的監聽有所不同,有其自身的特點。最后,按「對策法學」的慣例,筆者對我國監聽翻度的構建提出了立法建議。 對監聽制度進行研究,最大的困擾就是對我國監聽實踐中的情況難以掌握,無論是宏觀的監聽運用情況,還是個案操作昕存在出的問題,都難以深入了解,監聽的實踐保持一種高度的神秘化。即使是監聽錄音偶爾作為證據在法庭上使用也是「猶抱琵琶半遮面」,法庭上鮮見對監聽錄音進行質證的場面。沒有公開的數據可以了解,也沒有權威的渠道可以溝通,對監聽的研究似乎是在脫離中國實際的情況下進行的研究,很有點自說白話的味道。沒有司法實踐作為研究對象,就很難從實踐中產生「問題意識」,對相關問題的研究於我國實踐而言都可能是一個「偽問題」,使得相關研究有一種無法落地的感覺。當然,從另一個角度來看,這種沒有問題的現狀本身就是一個很值得研究的問題,這也是筆者能夠對監聽制度一直堅持研究下去的理由。 本書的遺憾,還有一些問題與監聽相關,但沒有進行透徹的研究。如監聽作為一種主動偵查手段,經常進行預防性偵查,預防性偵查會涉及哪些問題,法律如何規制;網絡監控作為一種新型的偵查手段,還要在哪些方面受到限制,我國現行網絡監控存在哪些問題,如何解決;公共場所的監控也越來越多,又該如何在公眾利益與公民個人的權利之間進行平衡等,對於這些問題都還有待進一步研究。考慮到這些監控手段已不限於單一的監聽,而是一種綜合性手段,似乎超出了本論文的「研究域」,於是沒有進行更為深入的研究,也是一種遺憾。 限於水平和資料,書中的觀點和引證如有不當或錯誤之處,敬請讀者批評指正。 李明 2008年4月 於廣州白雲山麓

專買黑馬股 出手就賺30%

專買黑馬股 出手就賺30% TS程式交易全攻略

TS程式交易全攻略 日本股神教你暴跌變暴賺的線圖技術

日本股神教你暴跌變暴賺的線圖技術 賣在起跌點

賣在起跌點 不要想太多,把買股當成搭火車就夠了...

不要想太多,把買股當成搭火車就夠了... 【圖解】日本股神35年連戰連勝的線...

【圖解】日本股神35年連戰連勝的線... 料勢如神:一定要順勢操作!

料勢如神:一定要順勢操作! 每週只花1小時 抓出高勝率波段飆股...

每週只花1小時 抓出高勝率波段飆股... 把60萬變3億!不買主流股,我賺5...

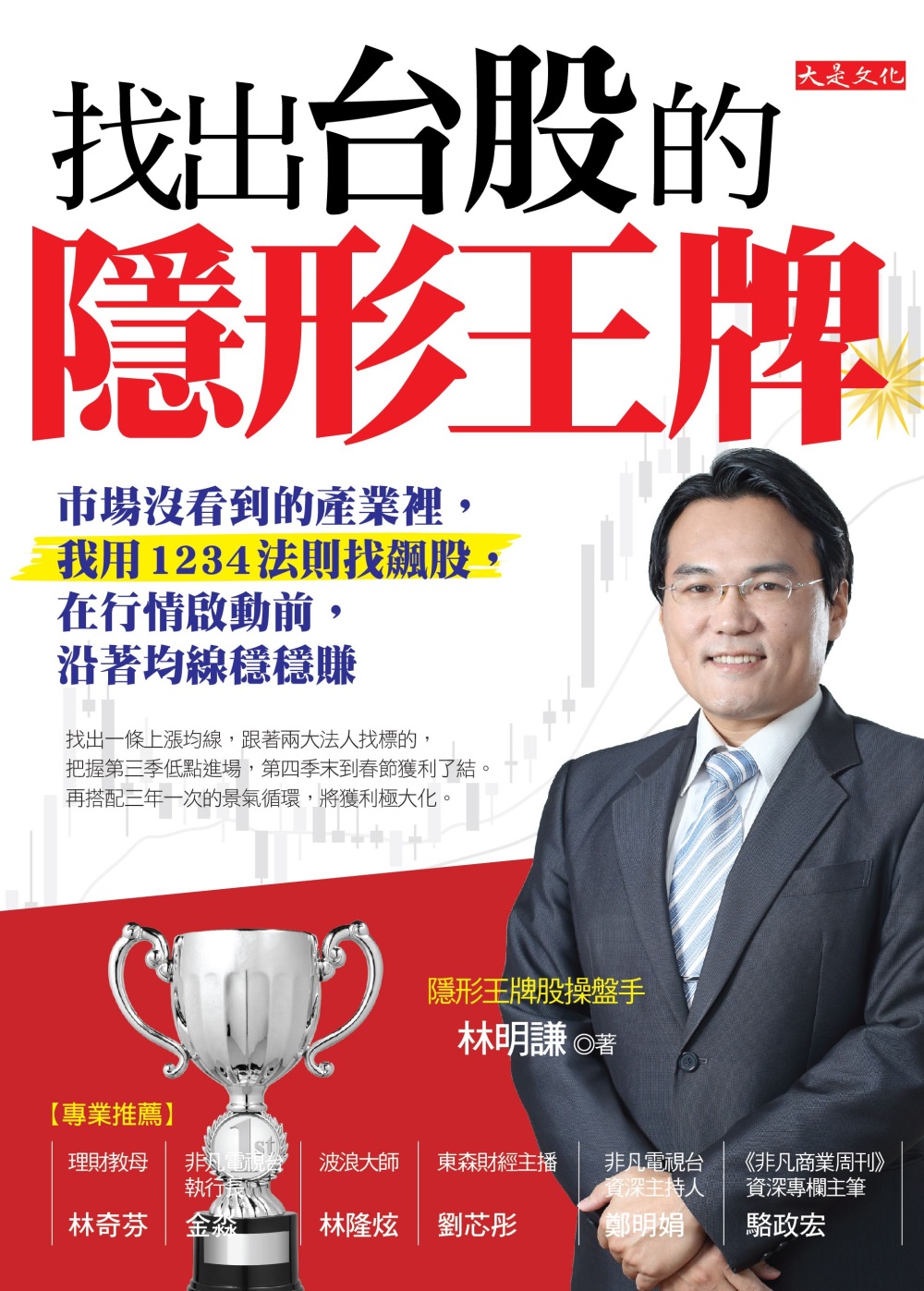

把60萬變3億!不買主流股,我賺5... 找出台股的隱形王牌:市場沒看到的產...

找出台股的隱形王牌:市場沒看到的產...