台大醫院百年院史(上冊)-日治時期(一八九七~一九四五年) | 被動收入的投資秘訣 - 2024年6月

台大醫院百年院史(上冊)-日治時期(一八九七~一九四五年)

本書是以一戰後入學校友的立場,解讀由日人遣留之原始資料,按學校一覽及校友會誌為主,間亦參考部份回憶錄,唯並無口述歷史採集。

作者簡介

林吉崇

1975年 出生於台北市1955年 台灣大學醫學院醫科畢業(第八屆)1955~1960年 台大醫學院內科、住院醫師、總住院醫師1960~1973年 台大醫學院實驗診斷科講師、副教授1973~1997年 台大醫學院內科臨床教授專長 胸腔內科及細胞學診斷

一西洋醫學在台灣(日治時期以前)

明、清時期(十六世紀中期?十九世紀中期)教會醫學時代(1865~1895)

二日本近代西洋醫學簡介

南蠻醫學∕蘭醫學時代∕日本開國至明治初期日式教育制度

三日治初期台灣政情

第一代樺山資紀總督∕第二代桂太郎總督第三代乃木希典總督∕第四代兒玉源太郎總督後藤新平民政長官日治初期病院制度

四台北病院創設

創設經過台北病院附屬醫學講習所

五台灣總督府醫學校

創設經過台灣語及漢譯實習學科身體檢查《台灣醫事雜誌》入學方式經費修學旅行

六教職員

醫學講習所時期(明治三十年)醫學校(明治三十二年、明治三十六年、明治四十二年、大正三年)醫學專門學校時期(大正七年、大正十三年)台北帝國大學醫學部(昭和十一年、昭和十四年)

七課程表

醫學校課程表(明治三十二年、明治三十六年、大正三年)醫學專門學校課程表台北帝國大學醫學專門部課程表台北帝國大學醫學部課程表

八實習課程

實習醫院及診療所住院及門診病人解剖實驗及病理解剖解剖體祭、亡職員、卒業生、生徒追悼會

九歷年入學志願者、畢業及事故者(退學)

醫學校時期(明治三十年至大正五年)醫學專門學校時期(大正十一年至昭和二十年十月)台北帝國大學醫學部(昭和十一年至昭和二十年十月)

十代訓制度

台灣公醫制度特設科熱帶醫學專攻科及研究科齒科專門標傍證明書醫學得業士、醫學士、醫學博士

十一歷任校長與醫學部長

醫學校時期醫學專門學校時期台北帝國大學醫學部時期

十二精神病學簡史

十三社團活動

醫學校時期醫學專門學校、台北醫專、醫學專門部台北帝國大學醫學部社團活動簡介音樂部史

十四校友會

校友會校友會大會(返校聯誼會)校友會雜誌校友的出路第二次世界大戰對校友之影響畢業紀念冊

十五校舍建築變遷

醫學校、醫學專門學校、醫學部台北醫院

十六其他

台北帝國大學醫學部設立經過醫學專門部獨立運動校長胸像斷髮無醫庄徒步歸省旅行記經常費吉田坦藏教授財團法人博愛會醫院

十七結語

十八後語

十九參考文獻

二十作者簡介

《醫學人文叢書》總序∕謝博生

人文在傳統的意義是重視人的尊嚴,強調人的價值;在現代的意義則是強調人在世界的角色不是主宰者,而是與萬物和諧的共生者。人文學科的範疇涵蓋了與人的價值、人的意義相關的學問,構成了關於人的價值和精神表現的知識。人文教育可以使學生體驗到真理的博大,引導學生去思考人生的目的和價值,塑造人格,陶冶情操。

醫學以人的病痛、生命為對象,醫療是濟世救人之術,醫學教育以培養具備悲天憫人胸懷的良醫為目標。醫師治病不是為了自己,也不是為了利慾,而是為了解除人的痛苦,恢復人的健康,增進人的福祉。人文教育是醫學教育的根本,在西歐的大學,從中世紀開始,人文課程就是醫學教育的主要內容,修習醫學的學生必須先完成一般的人文課程。

十七至十八世紀,自然科學的理論與發現被應用到醫學,科學與醫學的結合,促進了醫學的進步,醫學成為科學的一門分支,醫學教育的內容隨之發生變化。十九世紀開始,臨床醫學逐漸科學化,科學課程的份量隨著增加,人文教育的理想逐漸褪色。到了二十世紀,科學知識大量累積,科學技術迅速進步,醫學教育偏重於科學知識傳授及技術訓練,人文教育更受到忽視。

醫學教育應是科學與人文並重的教育,人文教育未受重視,造成了醫學人文精神的式微,醫業執行的重點由對病人的關懷轉變為對疾病的診療,醫師將病人的身體視為是疾病寄附之處,內科依需要給予藥品,外科依需要加以切除,病人心理的調適及感受,心理、社會因素對健康的影響,都未受到應有的重視。

醫學人文精神式微的結果,醫療逐漸遠離人性化,年輕醫師過度依賴高科技檢驗,對於醫療科技衍生出來的倫理問題未能深切體認,對於各種新技術的安全性、有效性及經濟效益也未能深入認識。再者,商業介入醫療,健康及健康服務的觀念被扭曲,醫師的尊嚴及地位被貶低,醫療資源浪費,醫病關係惡化,醫療糾紛增加,醫療費用高漲,整個醫療專業產生危機。

在即將步入二十一世紀的今日,科技導向醫學的困境日趨明顯,成為現代醫學發展的瓶頸。為了克服此一困境,醫學逐漸朝向由生物-心理-社會面向來全方位看待健康與疾病,注重病人的心理調適及疾病對病人情緒、社會活動等方面的影響,並強調必須將健康和疾病放在個人與社會的背景下進行綜合性的探討。

在生物-心理-社會導向的醫學模式之下,健康維護從醫療主導的單一體系,轉變為醫療、保健、預防、康復的綜合體系;從一位醫師、一張處方和一種手術的純醫療觀點,轉變為病患主動參與、疾病預防和健康促進並重的多元觀點。隨著醫學模式的轉變,現代醫學已經超出純自然科學的範疇,將目光放寬到生物體外的各種影響健康與疾病的因素,如社會文化、自然環境、心理情緒及不良生活習慣等因素。

展望未來,生理、心理、社會三位一體的新模式,診療技術的更新,科技成果的應用,將使疾病的防治及健康的促進呈現新的面貌。醫學研究將從微觀探索和宏觀把握上推進發展,在微觀方面,科學研究的新方法和新技術將使醫學往更深的層次擴展,在宏觀方面,醫學與社會科學、自然科學的結合將使醫學在更廣的層次上進步。

新時代的醫學模式及發展趨勢,要求醫學教育必須加強人文教育,重振人文精神,重視心理、社會因素對健康的影響,取得科學教育與人文教育的均衡。

在科學教育方面,除了生物科學之外,還要注重「人的科學」,如心理學、社會學、人類學。醫療專業的執行基於科學知識及技術,因此必須讓學生深入了解疾病診斷與治療的相關知識,養成優異熟練的臨床技術。知識不斷在更新,技術不斷在進步,因此必須重視培養主動學習及生涯學習能力,能夠隨時充實知識、改善技術。

在人文教育方面,必須樹立理想人格的典範,提昇學生的人文素養。讓學生深入體察病人的感受及病人所期待的慰藉,經由與病患的互動中體驗醫學的藝術面及人性面。此外,也必須讓學生經由前輩醫師的熏陶中學習良醫風範,培養道德情操;經由與文史哲及藝術作品的接觸中豐富自己的人生,陶冶健康的心性。

台大醫學院始於一八九七年四月,至今年屆滿壹佰年,我們以出版《醫學人文叢書》做為紀念建院百週年的獻禮,希望這套叢書能夠協助學生體會醫學的人文、倫理內涵,激盪學生思索與醫學相關的人文問題,引導學生確立價值取向,追求完美人格。敬祈醫學界先進惠予指教與鞭策,也歡迎讀者多多提供意見,作為改進的指針。

《台大醫學院百年院史》序

依據中央研究院台灣史研究所籌備處考證,公元一八九七年四月十二日開始招生授課之台北病院附屬醫學講習所為台大醫學院最早之前身,台灣總督府醫學校於一八九九年正式成立,於一九一九年改制為台灣總督府醫學專門學校,於一九二七年再改稱台北醫學專門學校。一九三六年以台北醫學專門學校為基礎採用一校二制度,成立了台北帝國大學醫學部,並將台北醫學專門學校改稱台北帝國大學附屬醫學專門部。一九四五年光復後,政府接收台北帝國大學改組為國立台灣大學,將醫學部改為醫學院,將醫學專門部改為醫學專修科,一九五○年,停辦醫學專修科。

壹百年來,在歷任院長及師長前輩們的努力經營之下,台大醫學院從無到有,由簡至繁,形成了今天這樣一個在教學、研究、診療等方面力量雄厚,享有盛譽的醫學教育機構,擁有七個學系、廿七個學科、二個研究中心,全院師生逾三千人,承擔國家各類重大的醫學研究項目,主導台灣的醫學發展,它所培育的人才活躍在國內、外醫學舞台上,帶領本土醫學發展茁壯。

回顧百年發展,令我們緬懷曾為台大醫學院殫精竭慮、鞠躬盡瘁的師長前輩,他們表現了強烈的歷史責任感、嚴謹的治學態度、鍥而不捨的追求真理精神,使台大醫學院由開創、奠基而成長,百年來師長前輩們的辛勤耕耘,讓我們現在能以台大醫學院為榮,除了表達萬分的感謝與崇敬之外,更要珍惜這份可貴的成就。

編輯本院百年院史的目的在於承先啟後,繼往開來,讓師生同仁緬懷前人締造之艱難與苦心,珍惜現之成果,以策勵將來。壹百年來,本院不但是國內歷史最悠久的醫學院,在台灣的醫學發展史上,也一直扮演著最重要的角色,主導台灣本土醫學的發展,本院的院史也就是台灣本土醫學發展的歷史,百年歲月的痕跡,不但對於本院的校友、教師、學生,即使對於台灣醫學界與整個台灣社會,也都具有重大的意義。所以我們決定要在各種寶貴資料尚未流失之前,為台大醫學院修史,並成立文物史料委員會來推動。

台大醫學院院史分為兩部份:第一部份是通史,第二部份是部科史。在通史部份,台灣光復前的歷史請林吉崇教授執筆,台灣光復後的歷史則由編輯小組共同執筆。在部科史部份,採取由各單位自行編輯的方式來進行,預計在兩年內逐步完成。

二年來,林吉崇教授及各位編輯委員多方面蒐集史料,每月定期討論,備極辛勞,謹敬致萬分的感謝。希望百年院史讓全體師生珍惜現在,師法前人,共同努力把台大醫學院建設得更加生機蓬勃,創造另一段更為輝煌的歷史。

謝博生 識一九九七年四月

自序

本校為台灣在日治時期唯一的西洋醫學教育機構,從明治三十年(1897年)四月十二日,在大稻埕千秋街台北病院開設附屬醫學講習所起,至今恰屆滿壹佰年。筆者於民國七十七年九月在《景福醫訊》發表〈台大醫學院創設九十一年有感〉一文,即開始蒐集本校史料,分批整理,自民國八十年一月,陸續以〈院校懷舊〉系列十四篇,刊載於《景福醫訊》,盼能收?磚引玉之效,喚起校友們共同關注校史。

殖民統治下的台灣,醫學教育自是以日人為主導,筆者對日人整理及保存資料的用心,深感佩服!舉凡校方各項統計一覽、校友會雜誌等,時間涵蓋自創校初期至戰敗為止,除少部份不免缺落,大致上甚為完整。面對日人遺留的大量原始資料,戰後本校一則因圖書館改建三遷,一則校方未能給予重視,以致珍貴史料四散亡佚,幾盡無存於校內館藏。戰後雖有五位前輩出版個人回憶錄,尤以故杜聰明院長所述最具參考價值,然回憶錄到底以個人經歷為主,有關校方之記載,篇幅無多,殊為可惜。

歷經一番耙梳後的原始資料,在判斷和解讀上,若由統治者日人、被統治者台人、甚或第三者角度來看,則必然因各自背景立場互異,造成詮釋結果不同。筆者於昭和二十年(1945年)舊制五年制中等學校畢業,次年,民國三十五年進入本校,算是尚諳日文的最後世代。本著即以一戰後入學校友的立場,解讀由日人遺留之原始資料,按學校一覽及校友會雜誌為主,間亦參考部份回憶錄,唯並無口述歷史採集。筆者儘可能力求客觀,卻仍不免主觀成份涉入。此外,部份資料缺落,致使年表示能完成,深以為憾!又,有關畢業校友投身抗日活動,奔走於社會運動等事蹟,由於校方明文禁止學生參加,故難見於資料紀錄,幸而坊面已不少史著論及,本著則不進一步詳述。

見證過日治時代的前輩們:舊制五年制醫學校校友,幾乎已謝世;新制八年制醫學校及醫學專門學校校友,猶存少數耆老;台北醫學專門學校、台北帝國大學醫學部及醫學專門部,仍不少校友健在--是為身歷其境的一輩;加上埋首於台灣史研究的學者們,以及有心探索台灣歷史的新世代,如有機會閱讀本著,還盼不吝惠予指教!

最後,感謝台大醫學院謝博生院長全力支持,同時,也要向參與潤稿及校對工作的王昭華小姐、陳淑美女士,以及美編設計王廉瑛小姐,致上深深的謝意。

林吉崇 謹識一九九七年四月

住院醫生PGYII 第二集

住院醫生PGYII 第二集 好看護的第1本速查手冊(中英對照版)

好看護的第1本速查手冊(中英對照版) 圖解居家長期照護全書【2019暢銷...

圖解居家長期照護全書【2019暢銷... 住院醫師教育的六大核心能力(第二版)

住院醫師教育的六大核心能力(第二版) 住院醫生PGY 第二集

住院醫生PGY 第二集 住院醫生PGYII 第三集

住院醫生PGYII 第三集 住院醫生PGY 第十三集(完)

住院醫生PGY 第十三集(完) 臺大內科住院醫師醫療手冊(第四版)

臺大內科住院醫師醫療手冊(第四版) 最後的愛…~ 老人看護物語 ~ 4

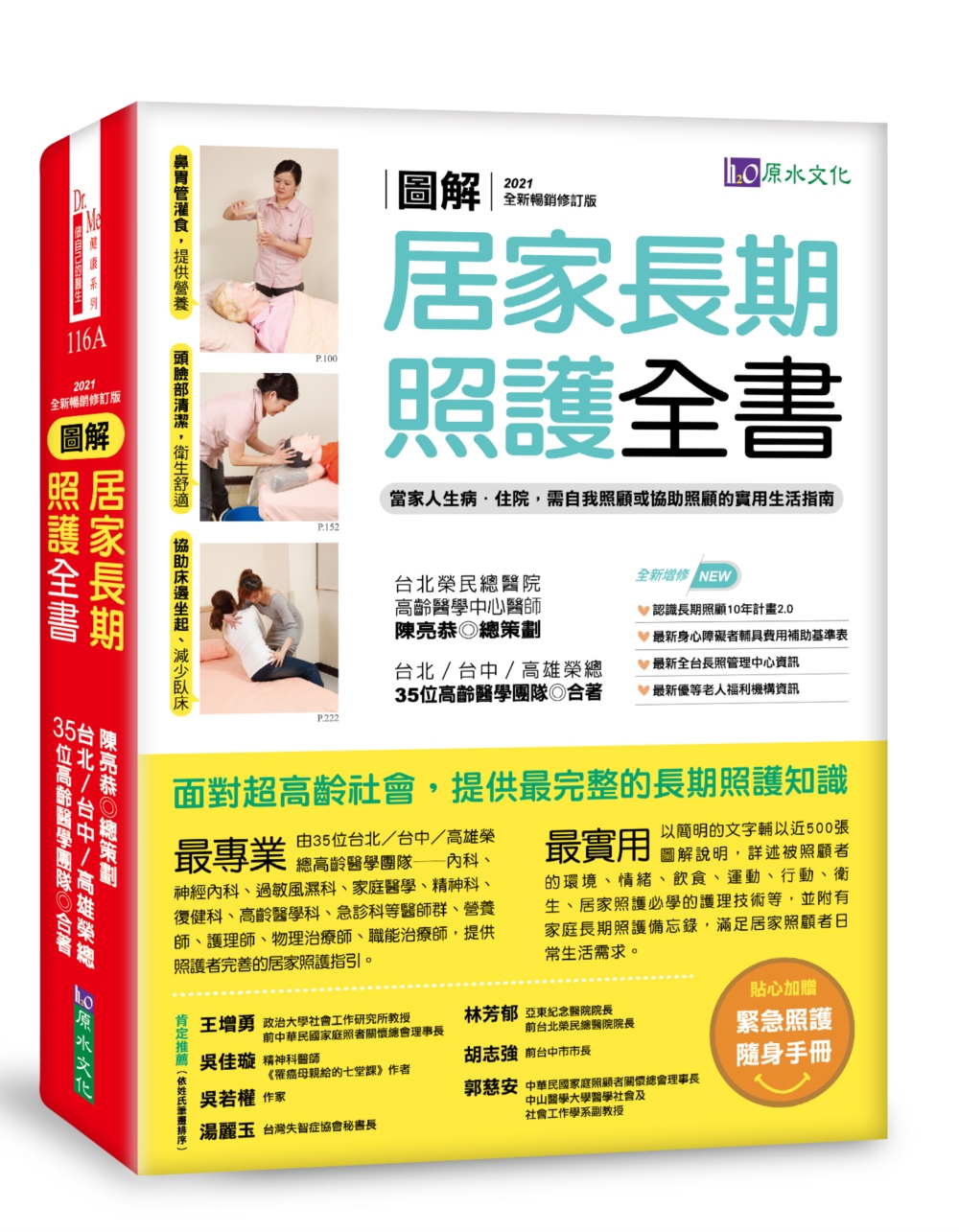

最後的愛…~ 老人看護物語 ~ 4 圖解居家長期照護全書【2021全新...

圖解居家長期照護全書【2021全新...