田野的技藝:自我、研究與知識建構 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年11月

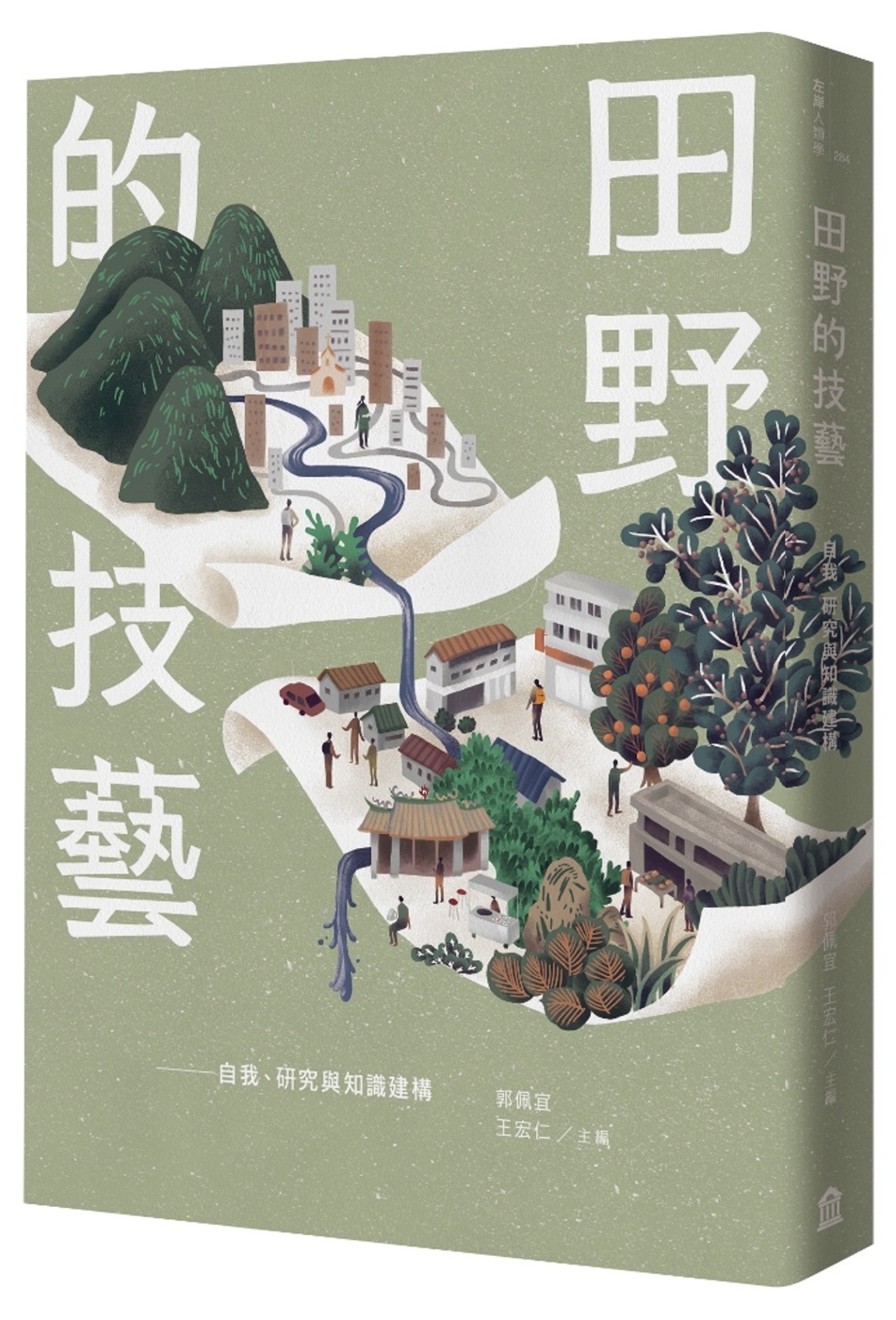

田野的技藝:自我、研究與知識建構

「田野」不只是去一個地方;「田野」是一種理解的過程

田野是什麼?

田野就是「田野工作」(fieldwork),這個概念誕生於20世紀初,人類學祖師爺馬凌諾斯基在初步蘭群島的研究方式成為人類學方法論和認識論的核心──與當地人共同生活、學習當地語言和文化、參與觀察──人類學學徒必須經歷超過一年的田野洗禮,才能「轉大人」。田野彷彿是人類學的成年禮,但田野過程中,研究者的角色、主觀經驗、與當地的互動、權力位階關係、政治歷史脈絡等,都會影響其對當地文化的認識與詮釋。

如何理解?何謂客觀?是研究者們在異地不斷反思的課題。

20世紀中,李維史陀《憂鬱的熱帶》投下了一顆震撼彈。田野中人性面的書寫、研究者的現身,成為另一種思考及書寫趨勢,也引發更多討論及爭辯。到了世紀末,不僅田野地點、研究對象改變了,研究者更來自四面八方,不限於英美主流文化圈;「田野」也不再是人類學的專利,社會學、政治學、地理研究等,只要有機會接觸「他者」,同樣都必須面臨田野的難題。一百年前帶有濃厚殖民意味的田野,似乎有了不一樣的面貌。

田野其實也是「故事」;研究者「走進」別人生活、企圖「說出」一個好故事。只是在這個過程中不可避免必須面對許多知識養成過程中,甚至是個人成長、人生裡的疑惑,與思考。所以田野不可能只是「工作」,田野的理想是透過經驗的接近,而能用不同的眼光了解對象。所以田野也不可能只是「工作」,因為田野的過程勢必會或多或少轉化研究者對知識、對世界,甚至是對自我的認識。

田野,其實是一種理解的過程;理解他人、理解世界,以及理解自己。

這本書是一群(當年)初出茅廬的台灣研究者所寫下的田野故事。有些場景我們可能很熟悉:永康街的社區改造運動,人類學家不但介入,還得幫忙解決問題;九二一地震後,有些聚落改變、甚至消失了,研究者如何面對研究對象消失的問題?太魯閣族正名運動,內部有什麼不同聲音,部落菁英跟耆老如何看待所謂的「正名」?

有些議題,我們可能也思考過:對大洋洲小島的原住民而言,有權力的外來者就是「whiteman」,台灣去的研究者既不「white」也不是「man」,「文化包袱」不只存在於研究者,也存在於被研究的對象,要如何打破當地人的刻板印象?前進東南亞,面對台商與華商的研究者,看似語言文化親近,但實際上到底一樣、不一樣?

如果你不是人類學、社會學等學科的學生,也不打算跨進這個領域,但或許你對了解異文化有點興趣,對研究者到底在做什麼感到好奇,這本書是研究的「後台」。書裡有爆笑的窘狀、有悲傷的別離、有恐懼和徬徨的時刻,也有自剖和深邃的體悟。

如果你對於互動、理解、在地、認同……對所有與「他者」有關的一切感到困惑,這本書是一群台灣人類學家和社會學家最深刻的分享。從初進田野的跌跌撞撞、適應期的文化衝擊與調適、深入田野後的思索,到田野與個人生命的體悟。他們寫的是自己長期田野的經驗,也寫下了他們對生命、對所學的反思。

這本書除了寫給人類學、社會學學徒,在當代,也是寫給所有有機會與異文化遭逢的我們。

名人推薦

芭樂人類學X巷仔口社會學

作者簡介

郭佩宜/主編

任職於中央研究院民族學研究所,《芭樂人類學》主編

王宏仁/主編

任職於中山大學社會學系,《巷仔口社會學》主編

林開忠

暨南國際大學東南亞學系

張雯勤

中央研究院人文社會科學研究中心

郭佩宜

中央研究院民族學研究所

王宏仁

中山大學社會學系

趙綺芳

倫敦羅漢普頓大學(University of Roehampton)舞蹈系

莊雅仲

交通大學客家文化學院人文社會學系

容邵武

中央研究院民族學研究所

龔宜君

暨南國際大學東南亞學系

顧坤惠

清華大學人類學研究所

邱韻芳

暨南國際大學東南亞學系人類學碩士班、原住民專班

林秀幸

交通大學客家文化學院人文社會學系

新版序

導論:非關田野,非關技藝/郭佩宜、王宏仁

第一部 剛到田野就跌一跤

田野中的地雷:我的砂拉越經驗/林開忠

遇見田野,遇見官僚體制/張雯勤

賦格曲一

第二部 田野尷尷尬尬──從文化包袱到文化體悟

我不是「白人」:一個人類學家的難題/郭佩宜

不是穿綠色制服的都是軍人:田野想像的落差/王宏仁

交錯與反照的身影:竹富島民、女兒與我/趙綺芳

賦格曲二

第三部 田野非常政治

政治的人類學,人類學的政治:田野工作的道德想像/莊雅仲

「危險」的人類學家/容邵武

後台故事:做田野與寫文章/龔宜君

從排灣族的命名談起:田野關係的建立與政治/顧坤惠

賦格曲三

第四部 田野和生命的協奏曲

經驗、情感與人類學的詮釋:我與花蓮Truku人/邱韻芳

田野意象與祖先的凝視/林秀幸

賦格曲四

那是一個炎熱的早晨。太陽很大,在這個南緯五度、貼近赤道的太平洋小島,除了陰雨時,沒有一天不是烈日當空。我剛在美國的大學修畢人類學博士班課程,通過資格考和研究計畫,選擇了大洋洲的一個小社群──所羅門群島的Langalanga人──作為研究的對象。我在Lan¬galanga的一個海邊村落安頓下來,準備進行看起來像是很「傳統」的人類學田野工作──在沒水沒電沒瓦斯沒電話(嘿,當然也沒網路!)的偏遠小村落,與當地人一同生活一年以上,學習當地語言,研究當地異文化,作為博士論文的基礎。 剛住進村子沒幾天,我就迫不及待地展開初步調查了。戴了棒球帽遮陽,入境隨俗地穿了長裙,帶著筆記本和相機,開始一戶一戶地走訪。濕熱的空氣中,全身都是汗臭,而為防瘧蚊和毒辣的太陽,不斷噴灑防蚊藥和塗抹防曬油,與汗水混合成怪異的味道跟揮之不去的黏膩,然而我的「氣味」和當地人帶椰油成分的汗水味顯然格格不入。 我的出現在村中是項大新聞,雖然很多人在前日的教會禮拜時見過我了,然近距離的接觸還是頭一遭。沿著村中主要道路走著,很快就吸引了一群小孩跟在我身邊。比較害羞的, 保持距離好奇地瞧;膽子較大的,則跑過來「順道」摸一下我的衣服和手臂,然後咯咯笑著飛奔而去。我停下來,蹲下身,想和他們打招呼,拉近距離。一個小女孩靠過來摸了我的頭髮,發現「沒事」,馬上有一群小孩跟進,蜂擁而上用小手感受我的臉、手臂和任何可以摸到的地方。我覺得自己像是誤闖小人國的格利弗,楞楞地不知如何反應。這些肢體接觸讓孩子們開心極了,有幾個趕快跑去通知其他小孩也過來玩,他們一面狂奔一面高喊著:「Waet¬man! Waetman!」 我皺了皺眉頭,waetman? 「Waetman! Waetman!」孩子們更大聲地呼喊,對這個稱呼非常興奮。 我忽然聽懂了,他們講的「waetman」是所羅門洋涇濱(Solomon pijin),那是有數十種不同語言的所羅門群島居民,在殖民時期發展出的通用語言。洋涇濱使用當地南島語的文法,融合許多本土化發音的英文字彙。「waetman」源自英文的「white man」,意思是「白人」。