電接觸理論、應用與技術 | 被動收入的投資秘訣 - 2024年6月

電接觸理論、應用與技術

分為3篇:第1篇為電接觸基礎,講述了電接觸的結構、機理及基本理論,電摩擦的基本形式與原理,常用電接觸材料的基本性能和應用,電接觸可靠性等;第2篇為電接觸應用,介紹了電力連接器的結構、故障機理及預防措施,電子連接器的材料、結構、故障機理及預防措施等,從電摩擦學的角度闡述了在各種條件(參數)下的滑動電接觸特性及機理;第3篇為診斷與監測技術,介紹了摩擦表面的電檢測、評估方法,以及電網的監測技術。引用了大量相關領域近年來的研究成果,並附有大量參考文獻,使讀者在掌握電接觸原理及應用的同時,也能獲得對該領域研究背景和發展趨勢的了解,為進一步的深入研究提供了便利。可作為電氣設備科研與設計人員的參考書,也可作為高校機電自動化等相關專業高年級本科生和研究生的參考用書。Milenko Braunovic 博士1962年於南斯拉夫Belgrade大學畢業,並分別於1967和1969年在英國Sheffied大學獲碩士和博士學位。1971~1997年作為高級研究人員在Hydro?Quebec研究所(IREQ)工作,1997年退休並建立了自己的科學顧問公司——MB Interface。1997~2000年任加拿大電力聯合會顧問。目前是加拿大魁北克Boucherville的研發負責人。在過去的30年里,Milenko Braunovic 博士在Hydro?Quebec研究所和加拿大電力聯合會做了大量的研究和管理工作,內容涉及電力接觸、立交橋設計與評估、加速實驗方法,以及電力連接摩擦學等領域。他還指導了形狀記憶合金在電力系統應用的研發工作。Milenko Braunovic 博士撰寫了100多篇論文和技術報告,包括在他擅長的科學領域撰寫百科全書的相關部分及專著。此外,他多次在世界范圍講學,發表了大量的國際會議論文。基於他對電接觸研究與應用的貢獻,Milenko Braunovic 博士於1994年獲Ragnar Holm科學成就獎。基於他對電接觸Holm會議長期的領導和組織工作,1999年獲Ralph Armington傑出貢獻獎。他還於1994年獲IEEE CPMT論文獎。1990年他在加拿大Montreal成功地主持了第15屆國際電接觸會議(ICEC),任美國Chicago第18屆ICEC技術委員會主席。他是IEEE、ASM、MRS、ASTM、TMS高級會員。Valery Konchits博士於1949年1月3日出生於白俄羅斯Gomel市,1972年畢業於Gomel國立大學,1982年在俄羅斯Kalinin 技術學院獲摩擦學博士學位。1972年他加入白俄羅斯科學院Gomel金屬?聚合物研究所,1993年成為摩擦實驗室主任,2001年任Gomel金屬?聚合物研究所副所長。Valery Konchits博士的研究領域主要有電接觸的摩擦與磨損、接觸界面的剝削現象,以及摩擦的電子物理診斷方法。他發表了80多篇論文,獲得了10項專利。是專著《電接觸摩擦學》(俄文,1986年出版)的作者之一。Nikolai Myshkin教授於1948年出生於俄羅斯Ivanovo,1971年畢業於電力工程學院機電專業。1977年在俄羅斯科學院力學所獲博士學位,同年進入Gomel金屬?聚合物研究所,1990年起為摩擦學部主任。2002年為MPRI主任。1985年他在摩擦學領域獲科學博士學位。1991年成為材料科學教授。2004年被選為白俄羅斯科學部成員。1983年他獲得USSR國家青年科學家獎,1993年獲白俄羅斯科學部研究獎,2004年獲俄羅斯政府科學技術獎。Nikolai Myshkin教授的研究領域主要有微納米表面特性、固體接觸機理、磨損監測、摩擦中的電現象、摩擦測試設備以及航天工程。他作為作者或合作者發表了180多篇論文,獲得了60項專利。他作為作者之一撰寫了《摩擦手冊》(1979年俄文版,1982年英文版),專著《邊界潤滑的物理、化學和機理》(1979)、《電接觸摩擦學》(1986)、《摩擦學中的聲學和道學方法》(1991)、《機械中的磁場》(1993),《材料科學》(1989),英文《摩擦學導論》(1997)、和《摩擦學:原理與應用》(2002)。Nikolai Myshkin教授是白俄羅斯摩擦學會主席和國際摩擦委員會副主席,《摩擦與磨損》雜志副主編,以及《國際摩擦學》、《摩擦學報告》、《工業如何與摩擦》和《機械性與應用國際》雜志編委會委員。

譯者序原書序前言作者簡介第1篇 電接觸基礎第1章電接觸概述21.1引言21.2基本特征綜述4第2章接觸機理72.1固體表面72.2表面形貌82.3測量表面參數的現代方法152.4光滑表面的接觸182.4.1塑性接觸和彈塑性接觸202.5粗糙表面之間的接觸232.5.1Greenwood?Williamson 模型232.5.2多級模型262.5.3彈性接觸轉變到塑性接觸29第3章摩擦學313.1摩擦313.1.1摩擦定律313.1.2實際接觸面積333.1.3界面粘合(摩擦的粘着分量)333.1.4摩擦時的變形363.1.5摩擦是運行條件的函數383.1.6初始位移393.1.7粘性滑動403.2磨損413.2.1磨損階段423.2.2磨損的簡化模型433.2.3磨損的基本原理443.2.4磨料磨損453.2.5粘着磨損493.2.6粒塊形成493.2.7疲勞磨損503.2.8腐蝕磨損513.2.9微動磨損533.2.10脫層磨損543.2.11侵蝕563.2.12組合磨損方式563.3潤滑573.4摩擦學目前的發展趨勢58第4章電接觸材料614.1金屬電接觸材料614.1.1電接觸材料的性能61電接觸理論、應用與技術目錄4.1.1.1銅644.1.1.2鋁664.1.1.3銀674.1.1.4鉑694.1.1.5鈀694.1.1.6金694.1.1.7銠704.1.1.8鎢704.1.1.9鎳704.1.2重載荷及中等載荷電接觸金屬及合金材料714.1.3輕載荷電接觸的金屬和合金材料734.1.4液態金屬接觸材料744.1.5彈性電接觸材料764.1.6形狀記憶合金及其在電接觸中的應用774.2電接觸用鍍層794.2.1基本要求794.2.2表面工程技術814.2.2.1表面偏析814.2.2.2離子注入824.2.2.3電鍍834.2.2.4化學鍍854.2.2.5噴鍍854.2.2.6化學沉積864.2.2.7刷鍍874.2.2.8物理氣相沉積技術874.2.2.9電火花沉積884.2.2.10中間過渡層884.2.2.11多層電接觸884.2.3鍍層材料894.2.3.1用於電源連接器的鍍層(銅、鋁連接)894.2.3.2電子/電力工業鍍層924.3復合電接觸材料984.3.1轉換設備復合電接觸材料984.3.2用於滑動觸點的自潤滑復合材料1044.4納米材料1104.4.1納米材料總體性能1114.4.2力學性能1124.4.3電性能1174.4.4磁性能1194.4.4.1巨磁阻1204.4.4.2彈道磁阻效應1224.4.5納米管1234.4.6熱穩定性1254.4.7納米材料表征技術1254.4.7.1納米壓痕1264.4.7.2掃描探針顯微鏡127第5章通過接觸面的電流和熱流的傳導1315.1接觸電阻1315.1.1圓形和非圓形的a斑點1315.1.2信號頻率的影響1365.1.3尺寸影響,納米級接觸1375.1.4表面膜的影響1405.1.5接觸形狀的影響1455.1.6粗糙接觸的傳導性1505.2接觸面的熱效應1575.2.1熱傳導理論的基本原理1585.2.2熱傳導理論的基本問題1595.2.3電流對接觸斑點的加熱1635.2.3.1無膜金屬接觸1635.2.3.2有表面膜的接觸斑點的生熱1665.2.3.3帶有隧道?導電膜的接觸間隙的場強1695.2.4摩擦生熱公式1705.2.5電接觸的閃點1735.2.6摩擦接觸的瞬態熱效應1755.2.6.1熱彈性的不穩定性1765.2.6.2溫度?摩擦系數引起的非穩定性1765.2.6.3摩擦方式的變化與非穩定性間的關系176第6章電接觸中的可靠性問題1786.1電接觸可靠性的重要性1786.2電接觸的必要條件1796.3影響電接觸可靠性的因素1796.4連接器的失效機理1816.4.1 接觸面積1816.4.2氧化1836.4.3腐蝕1846.4.4微動磨損1876.4.4.1微動機理1886.4.4.2影響微動的因素1896.4.4.3電接觸中的微動1906.4.4.4接觸載荷1916.4.4.5運動頻率1946.4.4.6滑動幅值1946.4.4.7相對濕度1946.4.4.8溫度1956.4.4.9電流作用1966.4.4.10表面加工1986.4.4.11硬度1986.4.4.12金屬氧化物1996.4.4.13摩擦系數1996.4.4.14電化學因素1996.4.5金屬間化合物1996.4.6電子遷移2056.4.7應力松弛和蠕變2076.4.7.1電流作用的本質2086.4.7.2電流對應力松弛的作用2096.4.8熱膨脹2146.5連接劣化的影響2146.5.1接觸剩余壽命的預測模型2166.5.2接觸劣化的經濟影響2216.5.3電源品質223第2篇 電接觸應用第7章電力連接2267.1電力連接器的類型2267.2結構設計和退化機理2277.2.1螺栓連接器2277.2.1.1螺栓連接的磨損2317.2.1.2鋁連接器的微動磨損2337.2.1.3金屬間化合物2357.2.1.4蠕變和應力松弛2367.2.2母線?穿刺接觸2387.2.3壓接式連接器2407.2.3.1壓接連接的退化機理2427.2.3.2腐蝕2437.2.3.3壓接式連接器中的微動2457.2.4機械連接器2457.2.4.1接線螺釘連接器2457.2.4.2絕緣刺穿連接器2497.2.4.3楔形連接器2497.2.5焊接連接器2507.3減緩措施2527.3.1接觸面積?連接器設計2527.3.2接觸壓力2547.3.3表面預處理2567.3.4機械接觸裝置2567.3.4.1重新固定2597.3.4.2雙金屬嵌入2607.3.4.3過渡墊圈2607.3.4.4多接觸元件2617.3.4.5形狀記憶合金機械裝置2617.3.4.6自修復連接2627.3.5潤滑:接觸輔助化合物2627.4安裝程序265第8章電子連接器2678.1電子連接器的類型2678.2電子連接器的材料2688.2.1焊接材料2688.2.2無鉛焊料2698.2.2.1錫2698.2.2.2錫?銀合金2708.2.2.3錫?銀?鉍合金2708.2.2.4錫?銀?銅合金2718.2.2.5錫?銀?銅?銻合金2718.2.2.6錫?銀?銻合金2718.2.2.7錫?鉍合金2728.2.2.8錫?銅合金2728.2.2.9錫?銦合金2738.2.2.10錫?銦?銀合金2738.2.2.11錫?鋅合金2748.2.2.12錫?鋅?銀合金2748.2.2.13錫?鋅?銀?鋁?鎵合金2748.3電子連接器的失效機理2768.3.1孔隙率2768.3.2腐蝕/污染2788.3.2.1孔隙腐蝕2788.3.2.2蠕變腐蝕2798.3.2.3變色2818.3.3微動2838.3.4摩擦聚合物2908.3.5金屬間化合物2928.3.6蠕變和應力松弛3038.3.7電子遷移3078.3.8晶須3118.4改善措施3148.4.1鍍層作用3158.4.1.1金鍍層3158.4.1.2鈀和鈀合金3168.4.1.3錫鍍層3178.4.1.4鎳和鎳基合金3178.4.2潤滑作用318第9章滑動接觸3219.1電接觸摩擦學3219.1.1摩擦與電流之間的相互作用3229.1.2邊界膜的作用3229.1.3提高滑動電接觸可靠性的主要方法3239.1.4滑動電接觸發展中的摩擦物理學3259.2干(無潤滑)金屬接觸3289.2.1小電流接觸3289.2.1.1摩擦條件下小電流和電場的影響3299.2.1.2界面剪切效應3299.2.1.3粘結、轉移、磨損碎屑的形成及表面蛻變3319.2.2大電流接觸3369.2.2.1電流對於摩擦性能的影響3369.2.2.2電場的影響3409.2.2.3速度的影響3429.2.2.4接觸件材料組合的影響3429.2.2.5滑動中的電塑效應3439.2.2.6金屬纖維電刷接觸的摩擦及電流傳遞3459.2.3接觸電阻的穩定性、電噪聲3499.2.3.1常閉連接器的接觸噪聲3499.2.3.2滑動接觸的電噪聲3509.3潤滑的金屬接觸3609.3.1潤滑要素的概述3609.3.2潤滑邊界層的電性能3609.3.3潤滑接觸的電導率3649.3.3.1潤滑劑對於接觸斑點周圍區域電導率的影響3649.3.3.2潤滑劑對於接觸斑點電導率的影響3659.3.3.3經過潤滑處理后接觸對電導率的實驗研究3709.3.3.4光滑潤滑表面間的接觸電阻3739.3.3.5溫度對接觸電導率的影響3749.3.4滑動電接觸中的潤滑因素3759.3.4.1潤滑劑影響的早期研究3769.3.4.2潤滑劑的耐用性3779.3.4.3潤滑劑的摩擦化學特性3799.3.4.4速度對於小電流接觸的影響3829.3.4.5潤滑劑對於接觸性能的影響3829.3.4.6大電流潤滑接觸中的電流導通情況及摩擦力3849.3.5電接觸潤滑劑3889.3.5.1滑動開關接觸件的潤滑劑3899.3.5.2用於傳感器中滑動接觸的潤滑劑3909.3.5.3接觸潤滑劑的選擇3929.4復合接觸3949.4.1中間層對電特性的影響3949.4.1.1中間膜層的結構和電特性3949.4.1.2電流通過中間層的接觸機理3999.4.1.3復合金屬接觸面極性對電導率的影響4059.4.2電流的「潤滑」效應4089.4.2.1電流對摩擦性能的影響4089.4.2.2電流的「潤滑」效應機理4109.4.2.3電刷材料對帶電摩擦性能的影響4139.4.3電磨損4169.4.3.1無電流接觸磨損4169.4.3.2電流在磨損中的作用4179.4.3.3無電火花下的電磨損影響因素4209.4.3.4潔凈程度對電接觸區域的影響4249.4.3.5存在火花和電弧時的磨損4269.4.3.6減少電磨損的方法427第3篇 診斷與監測技術第10章摩擦學中的電檢測方法43010.1表面特征43010.2接觸區域與摩擦范圍的判斷43410.2.1接觸區域的形成43410.2.2有氧化膜的滑動接觸控制43810.2.3金屬接觸點形成的實驗研究43910.3材料和潤滑物的摩擦特性估測44210.3.1表面膜的承載能力和潤滑性能的估測44210.3.2在不完全的潤滑下的潤滑中間層的抗剪強度估計44410.3.3通過電氣方法評估材料和潤滑劑的熱穩定性44610.3.4表面塗層和表面膜的控制44810.3.5測量和分析接觸特性的新型系統449第11章監測技術45411.1熱測量45611.11紅外線溫度測量45611.1.2紅外線溫度圖像測量的基本特征45711.1.3紅外線熱系統的類型45811.1.4形狀記憶效應溫度指示器46211.1.5溫度膠46511.1.6遠程溫度傳感器46511.2電阻測量46611.3監測接觸載荷46911.4超聲波測量47011.5無線監測47111.6監測和診斷技術的成本效益474附錄476附錄A粗糙表面的描述方法476附錄B形狀記憶材料483附錄C電接觸數據表498參考文獻508

譯者序電連接是電力、電子設備與系統中必不可少且大量存在的環節,而電接觸是電連接的核心。電接觸是研究電連接可靠性的應用科學,作為一個專門的領域,在國際上已有60年的歷史。電連接的質量與水平對設備與系統的可靠性有着重要的影響。與電連接相關的產品如連接器、繼電器等在我國的產量和使用量都很大,且與日俱增。我國在此領域開展研究較晚,且投入的力量與國外相比明顯不足,因此無論是基礎研究還是應用研究水平與發達國家相比都存在着較大的差距。反映到產品中是性能指標、質量和可靠性水平偏低,進而導致了整個設備或系統水平的下降,對我國經濟與科技的迅速發展產生了不可忽視的制約和影響。

溫室花卉產業從業人員之生物性暴露危...

溫室花卉產業從業人員之生物性暴露危... 【依據最新產險題庫彙編重點】財產保...

【依據最新產險題庫彙編重點】財產保... 西藏,永遠之遠

西藏,永遠之遠 血壓完全控制的最新療法〈二版〉

血壓完全控制的最新療法〈二版〉 金融證照六合一(證券商高級業務員、...

金融證照六合一(證券商高級業務員、... 民事訴訟法之研討(廿四)

民事訴訟法之研討(廿四) 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核...

金融控股公司及銀行業內部控制及稽核... 田口護的咖啡方程式:咖啡之神與科學...

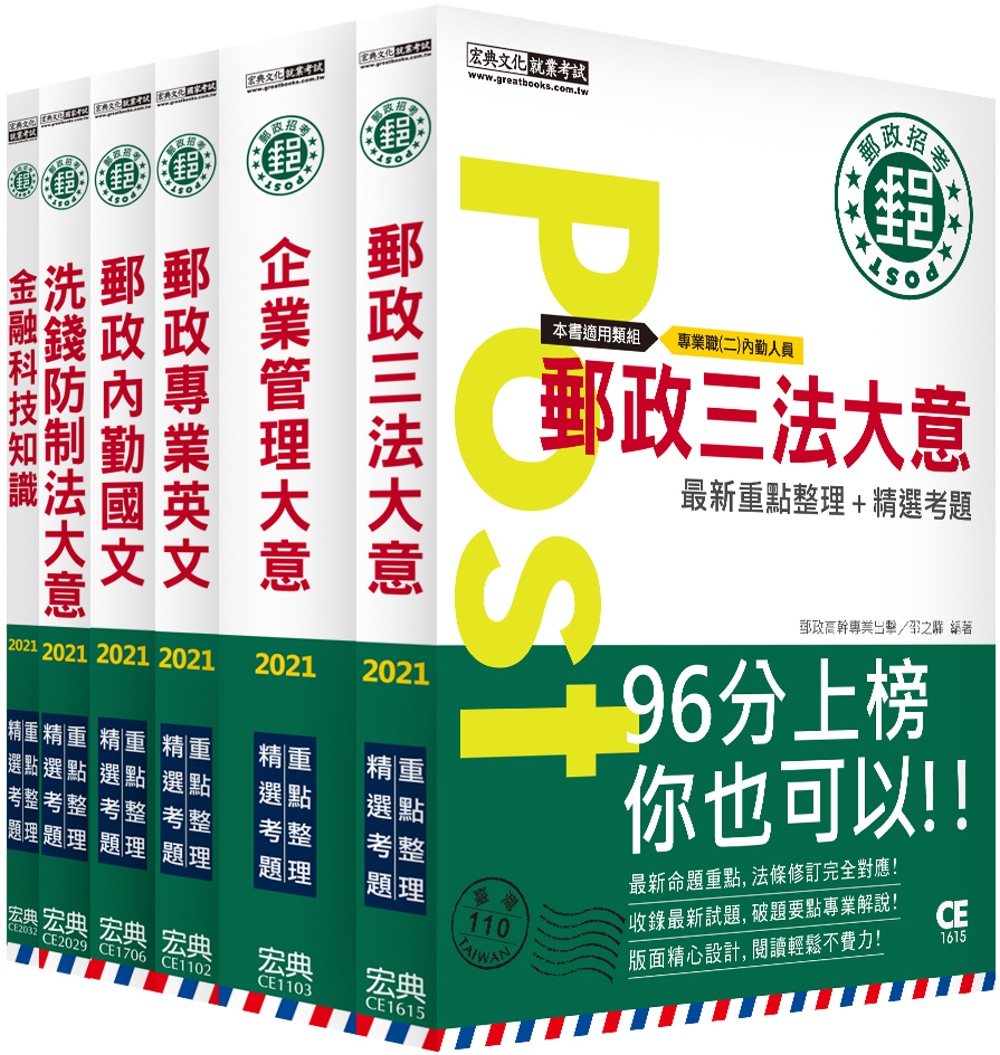

田口護的咖啡方程式:咖啡之神與科學... 【2021郵政招考考前衝刺套裝組】...

【2021郵政招考考前衝刺套裝組】... 【對應考科新制+收錄最新試題】20...

【對應考科新制+收錄最新試題】20...